La catedral románica de Santiago de Compostela ha despertado la atención de los investigadores dedicados al arte medieval por la indiscutible envergadura y calidad de su fábrica arquitectónica que destaca, sin duda, entre las creaciones del Arte Románico europeo de los siglos XI, XII y XIII, pero también por la escultura monumental que todavía hoy nos muestra, orgullosa, decorando no sólo las portadas originales que conserva —Puerta de las Platerías y Pórtico de la Gloria— sino también su interior. En las naves de la basílica se distribuyen, de hecho, entre los pilares y los muros, más de trescientos capiteles, esculpidos en su mayoría con temas vegetales. Entre esta abrumadora presencia de capiteles que buscan la “romanidad” de una iglesia que se edifica en el contexto político-religioso de la Reforma Gregoriana, a través de diversas reinterpretaciones del capitel corintio clásico1Este tipo de capitel, con múltiples variaciones, “invade” el espacio del transepto y de la nave de la basílica. Su interés radicó no sólo en ser una evocación del capitel corintio de estirpe clásica con la que se quiere investir al edificio de su prestigio antiguo, sino también porque se presenta como una metáfora del renacer de la Iglesia de la Reforma Gregoriana y de la nueva relación del hombre medieval con la naturaleza, resultado positivo de la creación divina que conduce a Dios. A este respecto, ver: Marie-Dominique Chenu, La théologie au XIIéme siècle, Paris, Vrin, 2006, pág. 22 y ss. Para las consecuencias artísticas de este pensamiento: Manuel Antonio Castiñeiras González, “Arte románico y reforma eclesiástica”, Sémata, 7 (1996), pág. 308 y Jérôme Baschet, Jean-Claude Bonne y Pierre-Olivier Dittmar, “Saint-Marcellin de Chanteuges: une singulière évocation du monde créé”, Images Re-vues, Hors-série 3 (2012), disponible en <http://imagesrevues.revues.org/1810> [Consulta 01/02/2022]., encontramos más de setenta capiteles figurados en los que, a pesar de su posición aparentemente marginal, se hizo un considerable esfuerzo por crear obras de extraordinaria calidad que en ningún momento desmerecen las grandes creaciones escultóricas de las portadas.

A pesar de esto, los capiteles figurados del interior de la basílica románica fueron estudiados de forma parcial quedando en un segundo plano en las publicaciones dedicadas a la catedral románica por diversas razones. En primer lugar, porque simplemente fueron objeto de estudio en función de cuestiones de tipo cronológico y estilístico. En segundo lugar, porque quedaron “eclipsados” ante la calidad y complejidad de la escultura de los grandes portales historiados situados en las fachadas norte, sur y oeste. Y, por último, debido a que, cuando se convirtieron en objeto de atención, este estuvo siempre supeditado al estudio de la escultura de los portales, donde, según los autores que se han ocupado del tema, se concentraban los mejores escultores y donde se había hecho —supuestamente— por parte de los comitentes, un mayor esfuerzo cualitativo y programático.

Después de los estudios pioneros de Manuel Gómez Moreno, El arte Románico Español, de 19342Manuel Gómez Moreno, El arte románico español, esquema de un libro, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1934., y de Georges Gaillard, Les débuts de la sculpture romane espagnole. León, Jaca, Compostelle, de 19383Georges Gaillard, Les débuts de la sculpture romane espagnole. León, Jaca, Compostelle, Paris, Paul Hartmann, 1938., en los que se abordaba el tema de la escultura románica compostelana sobre todo desde el punto de vista de las filiaciones estilísticas, la obra que emprendió un estudio más completo de los capiteles figurados del interior de la basílica fue La sculpture romane de la Route de Saint-Jacques de Marcel Durliat, publicada en 19904Marcel Durliat, La sculpture romane de la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle, Mont-de-Marsan, Comité d’Etudes sur l’Histoire et l’Art de la Gascogne, 1990.. Si bien el profesor francés sólo se ocupó de las dos primeras campañas constructivas de la basílica, fue el primero en analizar la mayoría de los capiteles de la cabecera y el crucero estudiando sus modelos, su estilo y, lo que fue una novedad en el momento, dando una posible interpretación a la figuración representada. En muchos aspectos M. Durliat era deudor de las aportaciones de Serafín Moralejo Álvarez, quien desarrolló en esos años la mayoría de su producción científica. Éste último dedicó jugosos comentarios en sus estudios sobre la Catedral de Santiago a los capiteles del interior, fundamentalmente desde el punto de vista estilístico y en relación con la evolución constructiva de la fábrica románica. Así, en 1983 en sus “Notas para unha revisión da obra de K. J. Conant”5Serafín Moralejo Álvarez, “Notas para unha revisión da obra de K. J. Conant” en Kenneth John Conant, Arquitectura románica de la Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1983, págs. 90-116., define la filiación francesa de la escultura de la primera campaña y aporta interesantes ideas sobre los capiteles figurados del transepto y su concentración en determinados puntos de este espacio. En 1985 publicó su célebre “Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago”6Serafín Moralejo Álvarez, “Artistas, patronos y público en el arte del camino de Santiago”, Compostellanum, 30, 3-4 (1985), págs. 395-430. en el que, aunque brevemente, estudia desde el punto de vista iconográfico dos capiteles del transepto de gran interés, como son el capitel del castigo del avaro y el de la mujer con la cabeza de león7En la misma línea, siguieron los estudios sobre la última campaña constructiva de la catedral, dominada por la señera figura del Maestro Mateo y su taller. En primer lugar, la tesis doctoral de Michael Ward, Studies on the Pórtico de la Gloria at the Cathedral of Santiago de Compostela defendida en 1979. Una década después, en el contexto del congreso que conmemoraba el aniversario de la colocación de los dinteles del Pórtico en el año 1188, varios investigadores retomaron el tema: Neil Stratford en “Compostela and Burgundy? Thoughts on the western crypt of de Cathedral of Santiago”, James D’Emilio en “Tradición local y aportaciones foráneas en la escultura románica tardía: Compostela, Lugo y Carrión”, o Elisabeth Valdez del Álamo en “Relaciones artísticas entre Silos y Santiago de Compostela”. En ellos el estudio de los capiteles se hace desde un punto de vista formal tratando de clarificar las complejas relaciones artísticas del taller mateano con los grandes centros del norte de Francia.. Todos estos trabajos sentaron, sin duda, las bases para que en este siglo XXI se empezaran a realizar estudios más pormenorizados sobre los capiteles figurados del interior que se han afrontado desde el análisis de los diferentes talleres y sus relaciones artísticas, pero también desde el punto de vista de la iconografía.

Así, en al año 2015 los capiteles de la cabecera fueron tratados por T. Le Deschault de Monredon en su artículo “Les modèles transpyrénéens de la sculpture du premier chantier de Compostelle: imitation, présence réelle et usage de l’imaginaire”8Térence Le Deschault de Monredon, “Les modèles transpyrénéens de la sculpture du premier chantier de Compostelle: imitation, présence réelle et usage de l’imaginaire”, Ad Limina, 6 (2015), págs. 33-65. en el que, desde un novedoso punto de vista, vuelve a analizar los modelos franceses de los escultores que trabajaron en la decoración de la cabecera distinguiendo en sus obras entre su presencia real en el taller compostelano y la imitación de modelos de las iglesias del macizo central francés. También en estos últimos años la historiografía alemana se ha interesado por el tema de los capiteles del interior de la catedral, centrándose en aspectos cronológico-constructivos al utilizar sus modelos y su estilo como indicador de la evolución de la fábrica catedralicia, con estudios centrados en la nave principal como el de Anke Wunderwald, “Die Kapitelle im Langhaus der Kathedrale von Santiago de Compostela”9Anke Wunderwald, “Die Kapitelle im Langhaus del Kathedrale von Santiago de Compostela”, en Bern Nicolai y Klaus Rheidt (eds.), Pilgerarchitektur und bidliche repräsentation in neuer Perspective, Berna, Peter Lang, 2015, págs. 135-153..

Faltaba, sin embargo, un estudio sistemático y actualizado de la filiación y evolución de las formas en la escultura del interior de la basílica románica y particularmente en el espacio del transepto. El presente trabajo, de hecho, no pretende ser un estudio estilístico exhaustivo de todos los capiteles del interior de la catedral románica de Santiago de Compostela sino una aportación a la definición de las diferentes maestranzas que intervienen en la decoración del gran transepto de la basílica en torno al año 1100. Su construcción debía de estar ya en marcha incluso antes del corto episcopado del obispo Dalmacio (1094-1096)10Los trabajos de liberación del espacio y de cimentación del transepto, al menos en su parte norte, podrían haber comenzado ya en los años ochenta del siglo XI a juzgar por el acuerdo que debió de suscribir la comunidad de Santa María de la Corticela con el obispo Diego Peláez (1070-1088). Los monjes, encabezados por el abad Adulfo debieron de ceder temporalmente su antigua iglesia a Diego Peláez con el fin de hacer en ella las adaptaciones necesarias para permitir la implantación de los cimientos del muro oriental del crucero norte. La iglesia fue entonces recortada en su extensión hacia occidente, restaurada al menos con una nueva fachada y consagrada de nuevo por el obispo Diego Peláez. A falta del documento con los términos del acuerdo, F. López Alsina infirió este proceso de reconstrucción a partir de una donación del rey Alfonso VI (1040-1109) al abad Adulfo del 1 de agosto de 1088 —año en el que Peláez es depuesto de la sede— en la que se menciona que la iglesia estaba “recientemente consagrada”, por lo que, lógicamente, antes de ese año la obra debía de estar ya finalizada. Sobre la deposición de Diego Peláez en el Concilio de Husillos del año 1088 v.: Ermelindo Portela Silva, García II de Galicia, el rey y el reino (1065-1090), Burgos, La Olmeda, 2001, págs. 136-138. Bernard F. Reilly, El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI, 1065-1109, Toledo, Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, 1989, pág. 218 y Fidel Fita Colomé, “Texto correcto del Concilio de Husillos”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 51 (1907), págs. 410-413. Sobre este acuerdo entre el obispo y la comunidad de la Corticela v.: Fernando López Alsina, “Implantación urbana de la catedral románica de Santiago de Compostela (1070-1150)”, en Francisco Singul Lorenzo (ed.), La meta del Camino de Santiago: la transformación de la Catedral a través de los tiempos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1995, pág. 44 y nota 25. y se desarrolló fundamentalmente bajo el gobierno de Diego Gelmírez, primero en su etapa como administrador de la sede desde 1096 hasta 1100 y luego, ya como obispo, desde este año hasta el 1112, cuando se considera que estarían finalizados no sólo los muros perimetrales sino también las arquerías interiores que separan las naves y sostienen la tribuna11Convencionalmente se acepta la fecha de 1112 para la finalización de la construcción del transepto ya que en ese año según la Historia Compostelana se derribó la iglesia prerrománica de Santiago que, hasta entonces permanecía en uso en medio del crucero. A este respecto ver: Historia Compostelana, I, 78, 2, traducción de Emma Falque Rey, Madrid, Akal, 1994, pág. 189, y José Guerra Campos, Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del Apóstol Santiago, Santiago de Compostela, Cabildo de la Catedral de Santiago, 1982, págs. 339-341..

Se definirán así las filiaciones estilísticas de los capiteles de este espacio de la catedral románica clasificándolos incluso por maestros siempre en relación con los escultores que trabajan en las grandes portadas esculturadas que, contemporáneamente se proyectaron para los extremos norte y sur del transepto. Este tipo de mirada estilística es cierto que corre el peligro de caer en el atribucionismo, pero, aun así, es necesaria para superar las clásicas y cómodas etiquetas de “taller del transepto”, “taller de Gelmírez” o “taller de Platerías” con las que, en muchas ocasiones, se resuelve esta cuestión.

Es un estudio que, por tanto, se adentra en los presupuestos metodológicos del formalismo ya que se centra en el estilo y en las filiaciones artísticas de los diferentes escultores que trabajan contemporáneamente en el taller del transepto. Al mismo tiempo aporta interesantes datos sobre la elección de determinados motivos iconográficos para la figuración de los capiteles en esta campaña constructiva del edificio ya que estos son consecuencia directa de las filiaciones estilísticas de las que bebe el taller catedralicio en este momento de su historia. Son, en definitivas cuentas, formas que se convierten en un lenguaje y construyen imágenes12Ver, a este respecto, el interesante ensayo de Serafín Moralejo Álvarez, Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Madrid, Akal, 2004..

El proceso de identificación de las diferentes tendencias estilísticas y la definición de los maestros que esculpen estos capiteles figurados se ve en ocasiones dificultado por una constante que encontramos no sólo en el espacio del transepto sino también a lo largo de la evolución de la fábrica catedralicia que es la hibridación estilística. Con esta expresión se define el proceso de transferencia de conocimientos, experiencias y modelos que se produce entre los escultores. Esto nos va a llevar a hablar de una auténtica comunidad de estilo en un taller que, desde fechas muy tempranas, se caracteriza por su calidad, originalidad y creatividad. A pesar de esto, con un análisis detallado es posible reconocer, en general, dos tendencias estilísticas y, en particular, al menos a seis manos que se corresponden con las que encontramos trabajando contemporáneamente en las portadas y, en ocasiones, con seguidores que utilizan el estilo de sus maestros pero que aportan novedades fruto tanto de su formación en el taller como de su creatividad.

LOS CAPITELES FIGURADOS DEL TRANSEPTO: LOS MAESTROS Y SUS OBRAS

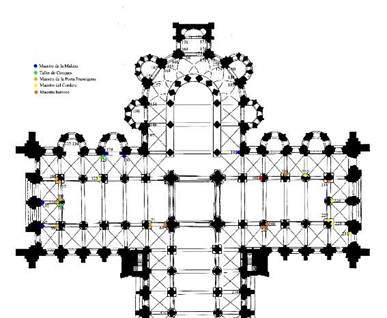

⌅Entre los pilares compuestos, muros, capillas y ventanas del transepto se distribuyen más de ciento cuarenta capiteles de los que sólo veintiséis presentan algún tipo de figuración. Será en estos últimos en los que nos centraremos para este estudio ya que son los que aportan más información formal sobre el estilo del taller y su evolución (Fig. 1).

Figura 1 Plano del transepto de la Catedral de Santiago de Compostela con la numeración de los capiteles comentados en el texto y la identificación de los maestros responsables de su ejecución.

Las influencias que recibe el taller en este arco cronológico —1090-1112— confirman su plena inclusión dentro del denominado Arte del Camino de Peregrinación a través de sus fluidas relaciones con los grandes centros de la creación artística francesa e hispana de la escultura hispano languedociana del 1100 como Conques, Toulouse, Jaca o León.

La calidad de la labra y de las composiciones es, en la mayoría de los casos, excelente y denuncia la participación de los grandes escultores que trabajan en los relieves de las portadas en su realización o, en el peor de los casos, de colaboradores muy próximos que interpretan su estilo casi sin mengua de calidad. En general, el denominador común de la escultura de estos capiteles es la originalidad a la que llegan los maestros a pesar de las diferentes influencias artísticas que reciben y, por lo tanto, de trabajar, en ocasiones, a partir de un repertorio “heredado”. Con todo este bagaje, los escultores del transepto de la catedral de Santiago demostraron no sólo su plena actualidad con respecto a los modelos en boga en los grandes centros artísticos del momento sino también su capacidad para hacer creaciones nuevas y exportarlas a su vez.

Las tendencias estilísticas en las que se pueden enmarcar los escultores son coincidentes con las que se han identificado en los relieves realizados para las portadas del transepto confirmando así su realización en el mismo arco cronológico y por el mismo taller.

Una de ellas es la de Conques, que podríamos definir como vernácula, ya que se comunica con nosotros en lengua romance y tiene, por tanto, una clara vocación narrativa y popular que busca una fácil comprensión del contenido. Esta tendencia, que catalizó en el taller de la abadía de Sainte-Foy las experiencias de la escultura de Auvernia del siglo XI, tiene en Santiago, como representantes a los denominados Maestro de las Tentaciones y Maestro de la Traición.

Frente a esta, nos encontramos una tendencia clasiquizante con un carácter más culto y enunciativo, y que, siguiendo con la metáfora filológica, “habla” en latín con figuras que en ocasiones tienen un elevado carácter alegórico y que todavía hoy se prestan a las más diversas interpretaciones iconográficas13Buena prueba de esta idea es la lastra con la famosa Mujer de la Calavera del tímpano izquierdo de la Puerta de las Platerías y para la que todavía hoy se siguen proponiendo nuevas interpretaciones. Entre la extensa bibliografía sobre esta escultura v. : José María de Azcárate Ristori, “La portada de las Platerías y el programa iconográfico de la catedral de Santiago”, Archivo Español de Arte, 36 (1963), págs. 2-3; Serafín Moralejo Álvarez, “The Codex Calixtinus as an Art-Historical source” en Jonh Williams y Alison Stones (eds.), The Codex Calixtinus and the Shrine of St. James, Tübingen, G. Narr, 1992, págs. 217-218; Manuel Antonio Castiñeiras González, “La catedral románica: tipología arquitectónica y narración visual”, en Manuel Núñez Rodríguez (ed.), Santiago, la Catedral y la memoria del Arte, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, 2000, págs. 77-79; John Williams, “La Mujer del Cráneo y la simbología románica”, Quintana, 2 (2003), págs. 13-27; Claudia Rückert, “A Reconsideration of the Woman of the Skull on the Puerta de las Platerías of Santiago de Compostela Cathedral”, Gesta, 51, 2 (2012), págs. 129-146; Alfredo Eiras Martínez, “La historia de Betsabé de la Puerta Francígena o la recuperación de un ciclo escultórico de la catedral de Santiago”, Anuario Brigantino, 40 (2017), págs. 283-318; Manuel Antonio Castiñeiras González, “Jaca, Toulouse, Conques y Roma: las huellas de los viajes de Diego Gelmírez en el arte románico compostelano”, en Fernando López Alsina, Henrique Monteagudo y Ramón Yzquierdo Perrín (eds.), O Século de Xelmírez, Actas del Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 18-20 novembro 2010, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2013, págs. 286-287; Manuel Antonio Castiñeiras González, “The Romanesque Portal as Performance”, Journal of the British Archaeological Association, 168 (2015), págs. 16-19; Manuel Antonio Castiñeiras González, “Au-delà de l’interprétation et de la surinterprétation de la sculpture romane: réflexions sur la vie et la performance des images”, Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, 40 (2018), págs. 60-63.. Es una tendencia que se enmarca dentro de las experiencias de recuperación de la plástica romana de los talleres de Jaca y Toulouse14Sobre la cuestión de la escultura de Jaca y su madurez entre 1080 y 1105 vid.: Manuel Antonio Castiñeiras González, “Verso Santiago? La escultura románica da Jaca a Compostella”, en Arturo Carlo Quintavalle (ed.), Medioevo: l´Europa delle cattedrali, Milán, Mondadori Electa, 2007, pág. 393. y cuyos mayores exponentes son el Maestro de la Porta Francígena15Se trata del escultor que la historiografía tradicional denominaba Maestro de Platerías y que M. Castiñeiras rebautizó con el nombre de la antigua puerta norte de la Catedral de Santiago al haber realizado la mayor parte de su producción para ese conjunto desaparecido: Manuel Antonio Castiñeiras González, “Didacus Gelmirius, patrono de las artes. El largo camino de Compostela de periferia a centro del románico”, en Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, Milán; Santiago de Compostela, Skira; S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2010, pág. 64., el Maestro de la Maleza y, en menor medida, el denominado Maestro del Cordero16El nombre le viene dado por la relación estilística con el escultor que trabaja en el friso de la Puerta del Cordero de la Real Colegiata de San Isidoro que apreciaron autores como Arthur Kingsley Porter, Romanesque sculpture of the pilgrimage roads, Boston, Marshall Jones Co., 1923, pág. 238. La idea también la recogió John Howard Barnes Knowlton, en su tesis, The Romanesque sculpture of the Platerias Portal of the Cathedral of Santiago de Compostela, New York University, 1939, un estudio que dio a conocer en España, José Manuel Pita Andrade, “Un estudio inédito sobre la Portada de las Platerías”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 5 (1950), págs. 446-459. Serafín Moralejo Álvarez, “La primitiva fachada norte de la Catedral de Santiago”, Compostellanum, 14, 3-4 (1969), págs. 623-668, admite la relación entre ambos escultores haciéndolos la misma persona, aunque en León trabajaría ya con un estilo más refinado y evolucionado. Para M. Castiñeiras, se trata de un escultor local también activo en León que conoce el lenguaje antiquizante de Jaca, pero lo interpreta con menos maestría: Manuel Antonio Castiñeiras González, “La catedral medieval: la dilatada historia de la obra románica y su epílogo bajomedieval”, en Ramón Yzquierdo Peiró (ed.), La Catedral de los Caminos. Estudios sobre arte e historia, Santiago de Compostela, Fundación Catedral de Santiago, 2020, pág. 296. En una posición distinta se encuentran Concepción Cosmen Alonso, María Victoria Herráez Ortega y Manuel Valdés Fernández, “La escultura de San Isidoro de León y su relación con otros talleres del Camino” en Bernd Nicolai y Klaus Rheidt (eds.), Santiago de Compostela: Pilgerarchitektur und bildliche Repräsentation in neuer Perspektive, Berna, Peter Lang, 2015, pág. 290, que niegan que ambos maestros sean la misma persona.. Advertiremos cómo, frente al equilibrio entre las dos tendencias en los relieves de las portadas, en los capiteles del interior será la tendencia clasicista, encabezada por el Maestro de la Porta Francígena, la que se imponga a la de Conques de la que, como veremos a continuación, sólo se pueden identificar dos ejemplos.

LA “ESCUELA” DE CONQUES EN EL INTERIOR DEL TRANSEPTO COMPOSTELANO

⌅Durante los años en los que Esteban dirige las obras de la catedral (1094-1100) se incorporó a su taller de escultores un maestro procedente de la abadía de Sainte-Foy de Conques, donde entonces se decoraba su famoso portal occidental con un enorme tímpano lleno de relieves representando el Juicio Final17Entre la numerosa bibliografía sobre el tímpano de Conques véase: Jean Claude Bonne, L´Art roman de face et de profil. Le tympan de Conques, Paris, Le sycomore, 1984, y Éliane Vergnolle, Henri Pradalier y Nelly Pousthomus-Dalle, “Conques, Sainte-Foy, la abbatiale romane”, Congrès Archéologique de France, 167e session, 2009, Aveyron, Paris, 2011, págs. 134-138..

Es un escultor al que sólo se le puede adscribir una obra en el interior de la catedral que no es otra que el conocido capitel con el castigo del avaro situado en el muro oriental del transepto norte (núm. 123)18Para la numeración de los capiteles se utiliza la establecida por Durliat, La sculpture romane….. Por su iconografía, su situación, su estilo y su cronología ha llamado siempre la atención de los estudiosos del arte románico19Un completo recorrido por la historiografía de este capitel puede encontrarse en: Lei Huang, L´abbatiale Sainte-Foy, tesis doctoral inédita, Université Paris, 2018, pág. 383.. De hecho, se han propuesto diversidad de soluciones para los problemas que aún plantea20Victoriano Nodar Fernández, “Imágenes para el príncipe, imágenes para el monje: función y decoración de la cabecera de la Catedral de Santiago de Compostela”, Codex Aquilarensis, 27 (2011), pág. 53 plantea la posibilidad de que el capitel hubiese sido concebido inicialmente para el programa iconográfico de la girola, aunque finalmente hubiese sido colocado, descontextualizado, en el brazo norte del transepto.. Para M. Durliat, el capitel habría sido realizado por un artista viajero procedente de Sainte-Foy de Conques donde no sólo aparece el mismo tema en su famoso portal occidental, sino que está realizado con un estilo idéntico. Sin embargo, como en las fechas que propone para el capitel de Santiago (1112-1124), el tímpano no estaba realizado ya que lo data hacia 1140, acaba planteando la idea de una fuente iconográfica común para ambas realizaciones21Su inspiración se encontraría, según él, en el “trésor iconographique” de la abadía de Conques, vid.: Durliat, La sculpture romane…, pág. 317; Jean Wirth, La datation de la sculpture médievale, Ginebra, Droz, 2004, págs. 238-240.. S. Moralejo, por su parte, dándose cuenta de la excepcionalidad de la obra, recurre a la solución del artista viajero que habría realizado este capitel a modo de examen para entrar en el obrador, pasando luego a trabajar en la portada de las Platerías22Moralejo Álvarez, “Artistas patronos y público...”, págs. 404 y 422..

M. Castiñeiras, por su parte, siempre había defendido no sólo la estrecha relación entre el taller de Conques y el de Compostela sino la identificación de los dos escultores como el mismo artista lo que dio pie a que más recientemente, L. Huang en su estudio sobre la abadía de Conques ha propuesto que el capitel hubiera sido realizado por el mismo maestro del tímpano que el mismo autor data en el año 110023A este respecto v. Manuel Antonio Castiñeiras González “Da Conques a Compostella: retorica e performance nell’era dei portali parlanti”, en Arturo Carlo Quintavalle (ed.), Medievo: Immagine e Memoria, Milán, Electa; Università degli Studi di Parma, 2009, págs. 233-251 y Huang, L´abbatiale Sainte-Foy..., págs. 382-384; Lei Huang, “Le Maître du tympan de l´abbatiale Sainte-Foy de Conques: état de la question et perspectives”, Études aveyronnaises. Recueil des travaux de la Societé des lettres, sciences et arts de l´Aveyron (2014), págs. 87-100.. La misma “presencia real” en Compostela de un artista procedente del taller de Conques ha sido defendida por T. Le Deschault quien también sitúa la realización del capitel compostelano después del tímpano conquense24Le Deschault de Monredon, “Les modèles transpyrénéens...”, págs. 49-52 y del mismo autor “Formación, viaje y memoria visual: los escultores de Auvernia y su evolución artística”, en Manuel Antonio Castiñeiras González (ed.), Entre la letra y el pincel: el artista medieval. Leyenda, identidad y estatus, Almería, Grupo Editorial Círculo Rojo, 2017, págs. 121-134..

La incorporación de este escultor al taller compostelano demuestra una continuidad de los intercambios artísticos con el taller de Conques que se habían iniciado dos décadas atrás durante la primera campaña constructiva de la catedral25Ya en tempranos estudios acerca de este tema se puso de manifiesto la ascendencia francesa de los primeros artífices de la catedral, sobre todo a partir del nombre de Bernardo el Viejo que dirigiría los trabajos y que a A. López Ferreiro le parecía francés; cfr.: Antonio López Ferreiro, Historia de la S.A.M.I. de Santiago, vol. 3, Santiago de Compostela, Seminario Conciliar Central, 1983, págs. 39-40; Kenneth Jonh Conant, Arquitectura románica de la Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1983, pág. 32. Véase, además, Victoriano Nodar Fernández, Los inicios de la Catedral románica de Santiago. El ambicioso programa iconográfico de Diego Peláez, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, págs. 106-111, y más recientemente José Luis Senra Gabriel y Galán, “Concepto, filiación y talleres del primer proyecto catedralicio”, en José Luis Senra Gabriel y Galán (ed.), En el principio: Génesis de la Catedral románica de Santiago de Compostela. Contexto, construcción y programa iconográfico, Santiago de Compostela, Fundación Catedral de Santiago; Consorcio de Santiago; Teófilo Edicións, 2014, págs. 112-119. Huang, L´abbatiale Sainte-Foy…, págs. 379-381, coincide en proponer para algunos capiteles de la cabecera como los denominados “fundacionales”, con el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI, una doble filiación en la escultura de Conques y en la de Auvernia afirmando que ninguno de los escultores compostelanos debió de llegar a trabajar en el taller de la abadía de Sainte-Foy, sino que los modelos llegaron a Santiago a través de dibujos o de la memoria de los artistas. y que culminarían con su intervención en la decoración de la Puerta de las Platerías, recordemos, datada por una inscripción en el año 110326Manuel Antonio Castiñeiras González, “Ojo avizor: Porter, un Pantocrátor errático y la estela de Conques en Compostela”, Ad Limina, 9 (2018), pág. 262.. Allí labró, entre otros relieves, la escena de las tentaciones de Cristo en el desierto del tímpano izquierdo por lo que fue bautizado por la historiografía del siglo XX como “Maestro de las Tentaciones”27Sobre la trayectoria de este maestro y su identificación con el del capitel del Avaro véase, Castiñeiras González, “Ojo avizor…”, págs. 261-263..

En este capitel vemos claramente sus rasgos de estilo (Fig. 2). Realiza figuras de un acusado relieve que se aproxima en ocasiones al bulto redondo lo que genera fuertes claroscuros aumentando todavía más la sensación de corporeidad de estas.

Figura 2 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 123 con la representación del castigo del avaro, obra del Maestro de las Tentaciones o de Conques.

Sabe representar el movimiento, un movimiento que podríamos definir como significativo ya que las acciones que realizan, por ejemplo, las extremidades de los demonios, tienen unas reacciones muy realistas y naturales que contribuyen en gran medida a la comprensión de la escena. A este respecto son muy ilustrativos los dos demonios de la parte izquierda del capitel. Uno carga con una enorme bolsa de dinero, atributo del avaro, de la que realmente notamos el peso ya que su cuerpo se dobla por el esfuerzo. Un esfuerzo que se transmite incluso al rostro con un gesto, casi animal, de echar la lengua fuera. Lo mismo ocurre con su compañero al que le ha tocado tirar de la cuerda de la horca. De nuevo podemos sentir el peso del condenado y el esfuerzo que realiza el demonio a través del movimiento significativo de su cuerpo ya que debe apoyar un pie en tierra y doblar la rodilla al tiempo que levanta la otra pierna y la apoya sobre el madero vertical de la horca de una forma natural al tiempo que expresiva.

Rasgos distintivos de este maestro son también las figuras de canon corto, pero bien construidas. No se suele detener demasiado en los detalles anatómicos excepto cuando son necesarios para reforzar la expresividad de la escena y su significación. Por eso, en este ejemplo frente al desnudo apenas descrito del avaro que cuelga de la horca, los demonios demuestran el interés del escultor por destacar su carácter negativo a través del cuerpo. Tienen un aspecto cadavérico solucionado a través de unas sencillas estrías que simulan las arrugas de la piel. Un aspecto que se combina con lo bestial que se pone de manifiesto en las articulaciones dobles, como de molusco, y sobre todo en las cabezas donde describe con minuciosidad y hasta exagera, arrugas, dientes, orificios nasales y variados pabellones auriculares.

Tiene una gran maestría para adaptar escenas complejas como esta a la difícil superficie curva de un capitel. Sitúa las figuras con comodidad en el espacio y consigue que nuestras miradas se centren en la figura principal del avaro que, a pesar de no encontrarse en el centro de la cara principal de la cesta se convierte en el protagonista absoluto ya que hace converger en él todo el movimiento y las acciones de los diablos.

Es un escultor que sabe narrar y contar una historia con unas escenas tremendamente animadas, expresivas y cercanas. Unas características que refuerza con el recurso a la variación —los diablos son todos distintos—y con técnicas efectistas como el uso de pasta de vidrio en los ojos que con sus brillos dotarían de vida a las figuras28En las recientes obras de restauración de los paramentos interiores de la Catedral de Santiago se descubrieron en el interior de las cuencas oculares de las figuras restos de la pasta de vidrio que los habría rellenado y que es un recurso muy habitual del taller de Conques.. Es, por lo tanto, un escultor que nos habla en “lengua vernácula”, es decir, con un idioma fácilmente comprensible para todo tipo de público.

El otro capitel del transepto en el que se puede detectar la influencia del estilo del taller de Conques representa una figura masculina nimbada señalando un libro que porta con la mano izquierda y que se podría identificar con el Apóstol Santiago (núm. 103)29Victoriano Nodar Fernández, “Una posible representación del apóstol Santiago en un capitel de la catedral de Santiago de Compostela a la luz de los sermones del Liber Sancti Iacobi”, Ad Limina, 7 (2016), págs. 18-20.. El acusado bulto de la figura, los paños de pliegues gruesos y un rostro con grandes bigotes y la barba y la cabellera formados por grandes y voluminosos mechones nos hablan, en esta ocasión del denominado Maestro de la Traición quien recibió este nombre por haber esculpido el relieve del beso de Judas dentro del ciclo de la pasión de Cristo en el tímpano derecho de la Puerta de las Platerías (Fig. 3). La identificación de este maestro con el autor de este capitel se hace todavía más clara si comparamos las características formales de la figura representada en él con otras obras de este mismo escultor como el apostolado de las columnas de mármol de la Puerta de las Platerías concretamente con la figura del apóstol Santiago de la columna izquierda donde las coincidencias trascienden lo estilístico para alcanzar también lo iconográfico.

Figura 3 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 103, obra del Maestro de la Traición.

Lo interesante de este capitel del transepto, además de su iconografía en la que se recoge una temprana imagen de Santiago como apóstol30La iconografía del Apóstol Santiago se encontraba todavía en formación en estos primeros años del siglo XII y en este capitel aparece todavía desprovisto de los atributos que más tarde le serán habituales. A este respecto véase, Serafín Moralejo Álvarez, “El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez (1100-1140): su reflejo en la obra e imagen de Santiago”, en Lucia Gai (ed.), Atti del Convegno Internazionale di Studi Pistoia e il Camino de Santiago: una dimensione europea nella Toscana medioevale: Pistoia, 28-29-30 settembre 1984, Pistoya, Università degli Studi di Perugia, 1984, pág. 240., es que se presenta como un buen ejemplo de la hibridación estilística que se produce en el taller de escultores de la catedral en torno al año 1100. El estilo de su autor, el Maestro de la Traición, denota que conoce efectivamente, las fórmulas y el estilo de la abadía de Conques, pero indirectamente a través del Maestro de las Tentaciones y, además, los interpreta en función de su formación en el taller compostelano31Para un extenso comentario sobre la producción filiación y estilo de este maestro véase: Castiñeiras González, “Ojo avizor…”, págs. 247-268.. En la figura del Apóstol Santiago se perciben, de hecho, estos rasgos del taller de Conques en el volumen de la figura y la forma cuadrada del rostro, los bigotes largos o el nimbo circular ornado simplemente con unos listeles en su parte exterior. Sin embargo, el gusto por la figura de busto, los ojos abultados y los paños con los característicos pliegues en U invertida sobre el pecho acercan a su autor hacia la tendencia clasicista del taller, concretamente hacia su personalidad más relevante, el llamado Maestro de la Porta Francígena.

Estos dos capiteles del transepto ejemplifican a la perfección en proceso de asunción de los presupuestos estilísticos del taller de Conques en Compostela a donde llega uno de sus artistas —el Maestro de las Tentaciones— que inmediatamente creará “escuela” formando a un artista local, o cuanto menos con un estilo “híbrido”: el Maestro de la Traición.

LA TENDENCIA CLASICISTA

⌅Como ya adelantamos, la tendencia clasicista será la que impere, frente a la de Conques en la escultura de los capiteles del interior del transepto detectándose en más de veinte capiteles figurados. En ella se aglutinan las experiencias de recuperación de la plástica antigua que se producen paralelamente en los talleres de Jaca-Frómista y Toulouse que cristalizarán en Compostela en un obrador que los asumirá y desarrollará con personalidad propia generando nuevas creaciones a partir de sus repertorios iconográficos y su estilo.

Durante la dirección de Esteban, se incorporó también al taller un escultor al que he denominado como “Maestro de la Maleza” y al que se le pueden atribuir con seguridad tres capiteles figurados. El número 188, en el machón angular de la girola con el transepto sur, el 130, en el muro meridional del transepto norte y el 102 en el machón central de la contraportada de la puerta norte.

Este maestro se caracteriza, en primer lugar, por la utilización masiva de un motivo que está destinado a obtener una gran fortuna en el taller del transepto (Fig. 4). Se trata de las lianas vegetales que adoptan en sus creaciones formas muy expresivas de carácter sinuoso y selvático. Retorcidos y atrapados en medio de esta maleza descarnada y sin hojas —de la que recibe su nombre este escultor— se entrevén bestias salvajes e incluso figuras humanas con sus retorcidos movimientos transmiten a los espectadores la inquietud y el desorden del pecado y su castigo infernal32Para una interpretación de este tema de la maleza en relación con las zarzas de los vicios que aparecen comentados en diversas ocasiones en la literatura homilética del Liber Sancti Iacobi véase: Nodar Fernández, “Una posible representación…”, págs. 27-42..

Figura 4 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 188, obra del Maestro de la Maleza.

En segundo lugar, el perfil de las cestas de sus capiteles es muy característico, con una parte superior paralelepipédica y una inferior cóncava a las que se adapta la figuración sin traspasar su espacio límite. Además, en tercer lugar, el festón de las volutas no es tan acusado, pero se repite no sólo en los ángulos del cesto sino también en la parte central dando la sensación de que se trata de dos capiteles unidos.

Sus animales se caracterizan por anatomías que poseen musculaturas orgánicas, desarrolladas garras y movimientos veraces que denotan un estudio del natural. Tiene, además, un carácter preciosista que se recrea en detalles de los cuerpos como los plumajes o el pelo y en rasgos de las cabezas como las orejas, ojos, bocas y picos.

El estilo de este maestro es el que se encuentra más íntimamente relacionado con el arte aragonés de entre 1080 y 1105 que representa la madurez del estilo de la escultura de la catedral de Jaca a través de aportaciones ultrapirenaicas sobre todo del taller de Saint-Sernin de Toulouse. Supone, de hecho, un estadio intermedio entre el arte jaqués que llega a Compostela con aportaciones tolosanas y loarresas y el posterior estilo del taller del maestro Esteban en la catedral de Pamplona entre 1115 y 1127. De hecho, en los capiteles que talla se observan rasgos característicos de los capiteles de la catedral jacetana realizados entre 1080 y 110033Sobre la catedral de San Pedro de Jaca véase la reciente obra de Isidro Bango Torviso, Catedral de Jaca. Un edificio del siglo XI, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, 2020, con una fundamentada discusión sobre la cronología de su construcción y decoración. Sobre la cuestión de la escultura de Jaca y su madurez entre 1080 y 1105 véase: Castiñeiras González, “Verso Santiago?...”, pág. 393.. El gusto por los tallos vegetales de perfil triple que se entrelazan ocupando buena parte de la cesta, la estructura superior de volutas festoneadas, o los animales que “habitan” entre estos tallos con anatomías fuertes y bien tratadas son algunos de los recursos que utiliza el “maestro de la maleza” en su producción compostelana.

Los animales de sus creaciones pueden buscar composiciones en las que domina la simetría y la monumentalidad de las figuras como en el capitel 130. Son figuras monumentales de gran fuerza y corporeidad, de potentes garras y que, al igual que los animales que esculpe el maestro compostelano, se muerden sus patas en una posición simétrica. Es un arte que se encuentra en un estadio más evolucionado con respecto al del maestro de Jaca debido a la influencia de la escultura tolosana y moissaguesca.

Es precisamente la influencia de Moissac la que estaba llegando en estos años a Compostela y a partir de la cual este maestro llegará a soluciones originales y creativas. En la abadía de Saint-Pierre de Moissac, existía un scriptorium con una abundante producción miniaturística y un taller procedente de Toulouse que estaba decorando desde al menos el año 1086, el claustro de la iglesia abacial34Thomas W Lyman, “Notes on the Porte Miègeville Capitals and the construction of Saint-Sernin in Toulouse”, The art Bulletin, 49 (1967), págs. 33-35. Para un completo estudio del claustro de Moissac v. Quitterie Cazes, y Maurice Scellès, Le cloître de Moissac, chef-d´ouvre de la sculpture romane, Bordeaux, Editions Sud Ouest, 2001.. Es precisamente en la decoración de los cimacios de algunos capiteles de este claustro y en algunas obras del scriptorium datadas en los últimos años del siglo XI donde se encuentran los paralelos más sugerentes para el tipo de animales afrontados en medio de tallos vegetales. Así, los tallos vegetales, en el arte jaqués se entrelazan, pero siempre rematan en una hoja o en una palmeta. En los capiteles de Santiago, sin embargo, los tallos más que entrelazarse se enmarañan y entrecruzan sin principio ni fin tal y como se observa en algunas miniaturas del scriptorium moissaguesco como en la inicial del folio 85 de una biblia producida en esa abadía a finales del siglo XI. De esta forma las composiciones de nuestros capiteles parecen versiones esculpidas de estas complejas iniciales decoradas de los manuscritos que entonces se producían en la Francia meridional.

Que este escultor hubiese tenido acceso a alguno de estos libros en la propia Compostela no resultaría nada extraño ya que estos podrían haber llegado a la ciudad de la mano de Dalmacio cuando ocupa la cátedra iriense, quien llega a Galicia en un momento del reinado de Alfonso VI en el que numerosos clérigos franceses son promovidos a puestos de responsabilidad de la Iglesia hispana con el fin de asegurar el control de los obispados y, sobre todo, la implantación de la Reforma Gregoriana en sus reinos.

En este contexto resulta lógico pensar que Dalmacio hubiese traído de Francia, incluso del propio scriptorium de Cluny los libros litúrgicos necesarios para el desempeño de sus funciones more romano35Ramón Gonzálvez Ruiz, Hombres y libros de Toledo (1086-1300), Madrid, Fundación Ramón Areces, 1997, págs. 65-66; Mercedes López-Mayán, “Culto y cultura en la catedral compostelana en el siglo XI” en José Luis Senra Gabriel y Galán (ed.), En el principio. Génesis de la Catedral Románica de Santiago de Compostela: contexto, construcción y programa iconográfico, Pontevedra; Santiago de Compostela, Fundación Catedral de Santiago; Consorcio de Santiago; Teófilo Edicións, 2014, pág. 52.. Si bien esta hipótesis no se puede demostrar para el caso compostelano por la ausencia de testimonios materiales de esta etapa de la sede, la situación de la iglesia compostelana no debió de haber sido muy distinta a la de la vecina sede de Braga donde Giraldo, también un monje cluniacense, en este caso procedente de la importantísima abadía de Saint-Pierre de Moissac, ocupó la sede metropolitana desde 109736Manuel Antonio Castiñeiras González, “La cultura figurativa románica en el noroeste peninsular y sus conexiones europeas (1050-1110). El caso de Braga”, en II Congreso Internacional Portugal encrucilhada de culturas, artes e sensibilidades, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 578-579.. Este, que a la sazón, había sido bibliotecario de la abadía habría aportado a la sede bracarense también libros litúrgicos de los que, en este caso, si quedan testimonios con miniaturas37Tal es el caso de dos folios de pergamino procedentes de la Sé de Braga y hoy custodiados en el Archivo Distrital de Braga en los que el texto está encabezado por iniciales miniadas con entrelazos y animales: Avelino de Jesus da Costa, A biblioteca e o tesouro da Sé de Braga nos séculos xv a xviii, Braga, [s. n.], 1985, págs. 278-279 y figs. 40 y 41.. En el caso de Braga, estos modelos sirvieron también de inspiración a los escultores que entonces trabajaban en la construcción de la nueva catedral para la decoración de algunos de los capiteles en los que una maraña de tallos vegetales atrapa a bestias y figuras humanas38Victoriano Nodar Fernández, “Capitel con Hombre entre lianas de la Catedral de Braga”, Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, Milán; Santiago de Compostela, Skira; S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2010, págs. 368-369..

El Maestro de la Maleza que, como vimos, era una de las personalidades más originales y de mayor calidad del taller de Esteban y muy relacionado con el denominado Maestro de las Columnas Entorchadas —sino la misma persona— labró para el pilar central de la contraportada de la Puerta Norte un soberbio capitel (núm. 102), hoy apenas visible a causa del burladero lígneo que protege la entrada (Fig. 5). Está cubierto por los vigorosos tallos de remates puntiagudos entre los que se retuercen, atrapados, leones, un ave rapaz y un cuadrúpedo de prominente mandíbula que bien podría ser un leopardo o un tigre. Además, en la cara izquierda, uno de los leones de la parte baja es cabalgado por una figura masculina desnuda que ase fuertemente la cola del ave, que se retuerce en el ángulo de la cesta. El movimiento aleatorio y naturalista de los tallos y su plasticidad que llega en ocasiones al bulto redondo, el detallismo y corrección de la anatomía de los animales que denuncia casi un estudio del natural son característicos de este escultor.

Figura 5 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 102, obra del Maestro de la Maleza.

En definitiva, la originalidad del Maestro de la Maleza radica en haber conseguido aunar el estilo jaqués, del que parte su experiencia, con las influencias de Moissac que estaban llegando a Compostela, seguramente a través de modelos miniados, para crear obras con un carácter nuevo y destinadas a tener un gran éxito en el futuro. Es este, sin duda, el capítulo más original de la escultura compostelana de esta campaña constructiva y supone la evolución del arte jaqués que estaba llegando a la catedral sobre todo través de la asimilación de fórmulas languedocianas que estaban penetrando con decisión en las fábricas del camino de peregrinación. De hecho, aunque a este escultor no lo volveremos a encontrar trabajando en el interior del transepto su estilo y motivos decorativos si tuvieron una continuidad en el taller del transepto que asimilará sus fórmulas versionándolas en unos casos y transformándolas en otras.

El Maestro de la Porta Francigena, por su parte, realiza también algunos capiteles para el interior que se concentran también en este extremo norte del transepto (Fig. 1). Son característicos sus tipos faciales de carrillos hinchados39Sobre el estilema de los carrillos hinchados en la escultura hispano languedociana como rasgo intencionado de clasicismo v.: José Alberto Moráis Morán, “Le problème du ‘style des joues gonflées’ et de sa diffusion au sein de la sculpture romane hispano-languedocienne”, en Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Piteşti, Editura Tiparg, 2009, págs. 305-314. que vemos en el capitel 105 pero sobre todo sus animales de vigorosa y cuidada anatomía. Las cabezas de león que labra para los ángulos superiores de este mismo capitel o los de cuerpo entero que realiza para el 107 (Fig. 6) tienen músculos abultados, labios gruesos, ojos saltones enmarcados, melenas entrenzadas y garras muy desarrolladas como el que labró para el relieve del sonador de cuerno del tímpano izquierdo de la Puerta de las Platerías40Forma parte de los relieves que este maestro labró para rellenar el espacio sobrante de este tímpano tras la modificación del plan original con el fin de agrandar los portales de este acceso sur. Sobre este cambio de proyecto v.: Castiñeiras González, “Didacus Gelmirius…”, págs. 74-79..

Figura 6 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 107, obra del Maestro de la Porta Francígena.

En el transepto sur la personalidad dominante será el denominado Maestro de la Puerta del Cordero (Fig. 1), cuyo estilo tiene efectivamente fuertes resabios clásicos pero está ya muy medievalizado41José Alberto Moráis Morán, Roma en el Románico. Transformaciones del legado antiguo en el arte medieval. La escultura hispana: Jaca, Compostela y León (1075-1150), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2013, pág. 640.. Sus figuras tienden, de hecho, a repetir los estilemas del románico: rigidez, hieratismo, frontalidad, adaptación al marco… aunque repite e interpreta a su modo rasgos antiquizantes como los paños mojados, las anatomías que buscan mostrarse bajo ellos y los rostros serenos. Así, los rostros intemporales con una acusada frontalidad, las manos grandes de dedos largos y estrechos y, sobre todo, los ojos abultados que encontramos en las figuras que representan a las Tribus de Israel en la columna central de la Puerta de las Platerías, aparecen también en diversos capiteles que realizó para los pórticos interiores de esta puerta sur y también para los pilares situados delante de la Puerta de la Canónica. Es claramente el autor del capitel 229 con la mujer con una cabeza de león, del que está al lado en el mismo pilar (núm. 228) con unos hombres en posición acrobática y de tres capiteles (núm. 210, 231 y 224) en los que también utiliza el tema de la maleza, aunque sus tallos son más rígidos, menos tupidos y con menos fuerza expresiva (Fig. 7). Por lo que respecta a sus animales tienen formas hinchadas, los ojos abultados y resultan, en general, más rígidos que los de los anteriores maestros. También es cierto que, al igual que ocurre en el friso de la Puerta del Cordero de San Isidoro de León este maestro es más diestro en un formato pequeño que en la lastra monumental por lo que en nuestro caso soluciona muy bien la figura en el soporte del capitel entrego.

Figura 7 Catedral de Santiago de Compostela, capitel núm. 224, obra del Maestro del Cordero.

Finalmente se puede detectar otra mano cuyas obras se concentran casi todas también en este transepto sur para el que el bestiario es un tema recurrente (Fig. 1). Por un lado realiza una serie de tres capiteles (núm. 64, 247 y 248), situados todos en las arquerías occidentales, que se caracterizan por presentar animales magistralmente integrados entre las hojas de la cesta creando efectos que M. Durliat denominó acertadamente como “barrocos”42Durliat, La sculpture romane… pág. 321. ya que consiguen crear la ilusión de tercera dimensión y de espacio vegetal “habitado” por bestias (Fig. 8). Por otro lado, realiza dos capiteles (núm. 205 y 218), en las arcadas orientales del transepto sur, que se caracterizan por tener composiciones en las que se combinan monstruos y animales reales con resultados muy efectistas. Estilísticamente es un maestro que está formado en la corriente clasicista jaquesa y tolosana. De hecho, los rasgos de sus animales con formas hinchadas y rostros que semejan máscaras son tomados del Maestro del Cordero, pero al contrario que éste muestra una gran maestría para las composiciones complejas y originales que son su gran aportación al taller.

Figura 8 Catedral de Santiago de Compostela, capiteles núms. 247 y 248, obra del Maestro “Barroco”.

El estudio de esta serie de capiteles nos ilustra, además, sobre la distribución del trabajo dentro de un complejo taller románico como es el de la Catedral de Santiago de Compostela e incluso a afinar más su proceso constructivo.

Sirvan como ejemplo las obras del clasiquizante Maestro de la Maleza se concentran en el transepto norte y siempre en los muros perimetrales, los primeros en construirse según el proceso habitual en este tipo de construcciones. Algo similar ocurre con los maestros de Conques cuyas dos únicas obras están también en esta parte septentrional.

La explicación se podría encontrar quizás en el hecho de que la construcción del transepto hubiese avanzado más rápidamente en la zona norte que en la sur donde la elevación de los muros perimetrales se habría retrasado a causa de la mayor complicación que suponía la cimentación en una zona con un fuerte desnivel en sentido suroeste43La prioridad de la portada norte con respecto a la sur ya había sido puesta de manifiesto por: Moralejo Álvarez, “La primitiva fachada…”, pág. 44.. Aquella parte tendría que estar construida y decorada hacia 1100-1103 cuando, como vimos, se detecta el influjo del maestro del tímpano de Conques en el taller compostelano. La ausencia de obras suyas en el resto del transepto hace pensar que estos maestros abandonaron el taller dejando que el resto de los capiteles figurados fueran decorados por las personalidades del taller en las que la tendencia clasicista es la dominante (Fig. 1).

No habría que descartar, de hecho, que el Maestro de la Traición hubiese llevado su estilo híbrido entre la tendencia clasicista y la vernácula conquense fuera de Compostela. De hecho, creo que se le puede atribuir con comodidad la realización de los relieves de la Puerta del Perdón de la Real Colegiata de San Isidoro de León. En ellos, encontramos todos los rasgos de su estilo: la facilidad para el relieve narrativo con un contenido fácilmente comprensible, el carácter animado de las composiciones, las figuras apoyadas sobre un supedáneo corrido y con los pies que alternan la posición frontal y de perfil, el gusto por las inscripciones descriptivas de las escenas e incluso temas tan conquenses como los ángeles turiferarios surgiendo de las nubes. Pero eso es otra historia…