Para el análisis de la figura y trayectoria vital de Manuel Otero Martínez se ha realizado un abordaje en tres ámbitos: en primer lugar el familiar, basado en entrevistas grabadas a familiares y vecinos, y la obtención y análisis de egodocumentos (material epistolar, fotografías y diarios); en segundo lugar el documental, mediante la búsqueda y evaluación de documentos relevantes en archivos estadounidenses (National Archives and Record Administration, NARA)3Desgraciadamente, el 80% de de los OMPF (Official Military Personnel Files) del US Army entre 1912 y 1960 se perdieron en un incendio en el archivo de Saint Louis, Missouri, el 12 de julio de 1973 (véase https://www.archives.gov/personnel-records-center/fire-1973; consulta: 21/10/2023). y españoles (registro civil de Outes, registro parroquial de San Juan de Sabardes -Outes-, Biblioteca Dixital de Galicia, Arquivo Histórico de A Coruña y Centro Documental de la Memoria Histórica -CDMH- de Salamanca); en tercer lugar, finalmente, se ha rastreado información relacionada en fuentes primarias y secundarias externas (prensa, libros de referencia y narraciones de veteranos archivadas en colecciones específicas: Cornelius Ryan Collection, colecciones de The National WW2 Museum de Nueva Orleáns y del US Army Military History Institute)4Archivos conservados en Cornelius Ryan Collection Papers of World War II, Mahn Center for Archives and Digital Collections, University of Ohio; Digital Collections of The National WW2 Museum, Eisenhower Center for American Studies, University of New Orleans y US Army Military History Institute, Carslile Barracks, Pennsylvania., en especial aquellas relativas a las circunstancias de sus últimas horas. Adicionalmente, se analizarán las características distintivas de la emigración gallega con destino a los Estados Unidos durante los años 30-40 del siglo XX en relación con el caso objeto de estudio. Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo principal es identificar, recuperar y conservar la memoria de aquellos emigrantes gallegos que se vieron inmersos en el mayor conflicto vivido por la Humanidad. Hasta donde es posible conocer, este es el primer trabajo en lengua española que explora las trayectorias y procesos de asimilación individuales, especialmente intensos, de emigrantes gallegos alistados en las fuerzas armadas estadounidenses durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

La emigración gallega a los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX

⌅La emigración española a los Estados Unidos, aunque minoritaria desde el punto de vista cuantitativo respecto a otros destinos del continente americano, tiene un perfil distintivo que la diferencia claramente de otros destinos sudamericanos o caribeños. Las diferencias culturales, la barrera idiomática, las condiciones de entrada en el país y, a partir de los primeros años 20 del siglo pasado, las cuotas de inmigración establecidas por el gobierno estadounidense, hicieron este destino menos atractivo, a pesar de los salarios más altos y la promesa propagandística del “sueño americano” 5Nancy Pérez Rey, “Unha achega á emigración galega a Nova York”, Estudios Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións, 1, 2 (2008), págs. 31-32.. Aun así, entre los años 1900 y 1944 entraron en Estados Unidos 212.841 españoles (81,5% de ellos varones), siendo 1914, 1917, 1920 y 1921 los años de mayor número de entradas, sobre todo en los dos últimos6Germán Rueda, La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos. 1820-1950. De “dons” a “misters”, Madrid, Mapfre, 1993, págs. 271-273. Las entradas anuales de españoles en los Estados Unidos fueron de 11.064, 15.019, 23.594 y 27.748 personas en 1914, 1917, 1920 y 1921, respectivamente., en probable relación con el restablecimiento de las comunicaciones marítimas y el desarrollo industrial y el crecimiento económico del país, demandante de mano de obra, al finalizar la Primera Guerra Mundial7Ana Varela-Lago, “A emigración galega aos Estados Unidos: Galegos en Louisiana, Florida e Nova York (1870-1940)”, Estudios Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións, 1, 2 (2008), pág. 71.. A partir de 1921, con la Ley de Cuotas (Quota Law) que asignaba a cada país un porcentaje anual de inmigración equivalente al 3% del censo, y, sobre todo, la de 1924 (National Origin Law), que redujo el porcentaje al 2%, disminuyeron en gran medida las posibilidades de emigración, con un drástico descenso de las entradas controladas de españoles en los Estados Unidos8Rueda, La emigración contemporánea…, pág. 53; Varela-Lago, “A emigración galega…”, pág. 75; Pérez Rey, “Unha achega á emigración…”, pág. 39.. De este modo, a partir de 1932 el número de admisiones fue inferior a mil personas anuales, con un nadir durante los años de entreguerras en 1933, con sólo 343 entradas registradas9Rueda, La emigración contemporánea…, pág. 273..

Respecto a la emigración gallega a Estados Unidos, resulta todavía un fenómeno relativamente poco analizado, careciendo no sólo de datos cuantitativos y cualitativos, sino incluso de un número significativo de narrativas personales10Miguel Anxo Santos Rego, A Comunidade Galega en USA. Unha ruta de aculturación en perspectiva, en Alberto Pena, Mário Mesquita y Paula Vicente (coords.), Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2015, pág. 85.. En lo que sí coinciden todos los autores es en el carácter singular que la caracteriza. La dinámica temporal es similar a la española, siendo 1920, en las regiones gallegas de las que se han analizado los datos, el año de más salidas, constituyendo el 11% de la emigración gallega global11Pérez Rey, “Unha achega á emigración…”, pág. 38.. De los diferentes estudios emerge un perfil característico de la emigración gallega al país norteamericano12Germán Rueda Hernánz y Carmen González López-Briones, Los gallegos entre los españoles de Estados Unidos (Siglo XIX y XX), en Jesús de Juana y Francisco Javier Castro (dirs.), VIII Xornadas de Historia de Galicia. Cuestións de historia galega, Ourense, Servicio de Publicacións da Deputación Provincial de Ourense, 1995, págs. 112-118.. Se trataba habitualmente de varones jóvenes, alfabetizados en su mayor parte y que presentaban una notable especialización geográfica, pues la gran mayoría procedían de núcleos costeros de la provincia de A Coruña, como la mariña coruñesa (Oleiros, Sada y Bergondo), zona de Muros-Carnota y península de Barbanza (Ribeira, Pobra, Porto do Son), así como de la provincia de Pontevedra (Bueu), aunque también se consignan regiones del interior de la provincia de Ourense13Rueda, Los gallegos entre los españoles…, pág. 116; Pérez Rey, “Unha achega á emigración…”, págs. 33, 39-40. En este último estudio, realizado en la mariña coruñesa, la media de edad de los varones fue de 31,2 años, y el 89% sabían leer y escribir.. Las profesiones declaradas en origen estaban básicamente relacionadas con la agricultura y el mar (agricultores, jornaleros, marineros), en una clara maniobra para incrementar sus perspectivas laborales, dado que las profesiones ejercidas en el país de acogida fueron mucho más diversificadas. Estas, en general, estuvieron relacionadas con la construcción, la agricultura y las profesiones navales (fogoneros, paleadores de carbón, mecánicos), con una mayor tendencia a la especialización, tecnificación y terciarización una vez terminada la guerra en 194514Pérez Rey, “Unha achega á emigración…”, págs. 39-42. En este estudio se detectaron más de treinta profesiones distintas en la población emigrante de esta zona. Este perfil laboral es similar al constatado para el resto de la emigración gallega y española.. Se asentaron de forma mayoritaria en la costa este de los Estados Unidos, concretamente en el área de Nueva York (preferentemente en el distrito de Queens y sur de la isla de Manhattan) y zonas limítrofes del vecino estado de Nueva Jersey (en concreto en Newark, Jersey City y Elizabeth), una zona donde se estima que a finales de los años 30 vivían más de 10.000 gallegos15Santos Rego, A Comunidade Galega en USA…, págs. 85-86; Pérez Rey, “Unha achega á emigración…”, pág. 45.. De hecho, el 50% de los emigrantes españoles en el área de Nueva York eran de origen gallego, aunque hubo notable presencia asimismo en Florida (Tampa), Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y en la zona del Golfo de México (Galveston y Nueva Orleáns)16Rueda, La emigración contemporánea…, págs. 63-64; Rueda, Los gallegos entre los españoles…, pág. 117..

De especial importancia fueron las redes microsociales que se tejieron y proyectaron desde los núcleos de emigrantes, formadas por familiares, amigos y vecinos, y que fueron fundamentales para la elección del destino migratorio, el alojamiento y la búsqueda de empleo. Este fenómeno se dio también en la emigración estatal, de tal forma que sólo el 28% de los emigrantes españoles declaraban no unirse a nadie tras su llegada, frente al 43% que lo hacían a familiares y el 29% a amigos17Rueda, La emigración contemporánea…, págs. 43-44; Rueda, Los gallegos entre los españoles…, pág. 116..

El proceso de integración en el país de acogida comenzaba por tanto con la residencia y la inserción laboral y continuaba con las prácticas sociales, religiosas y políticas, la eventual reagrupación familiar y el asociacionismo. Este proceso de integración-asimilación podía finalizar incluso en la naturalización, la obtención de la nacionalidad estadounidense. Una de las principales barreras fue el aprendizaje del idioma. El 13% de los varones españoles emigrados y el 30% de las mujeres no eran capaces de entender y hablar inglés, porcentaje que se elevaba si el sujeto era analfabeto. Aunque en determinados ámbitos esto no era un hándicap, puesto que los contactos sociales y laborales se establecían mayoritariamente con compatriotas, podía suponer un obstáculo, muchas veces insalvable, para la obtención de la nacionalidad, ya que el conocimiento del idioma era un requisito indispensable18Rueda, La emigración contemporánea…, págs. 187-192; curiosamente, algunos gallegos llegaron a Estados Unidos sin apenas hablar español y lo aprendieron en el país americano.. Ello explica, en parte, el bajo porcentaje de naturalización de la población española, el más bajo de las distintas nacionalidades migrantes en Estados Unidos, con un 18,8% de naturalizados en 193019Rueda, La emigración contemporánea…, págs. 224-227.. La naturalización del emigrante y la obtención de la ciudadanía estadounidense para sus descendientes podía ser el paso último de un complejo proceso de integración-asimilación-aculturación que acabaría forjando una identidad nueva, con caracteres transnacionales, de gallego-americanos20Santos Rego, A Comunidade Galega en USA…, págs. 87-91..

Los emigrantes gallegos y la segunda guerra mundial

⌅Aunque Estados Unidos mantuvo un estado inicial de neutralidad tras más de dos años de guerra en Europa, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Selective Training and Service Act el 16 de septiembre de 1940, por la que se establecía la obligatoriedad de registro y, eventualmente, selección y alistamiento de todos los varones residentes en el país con edades comprendidas entre los 21 y los 36 años, en lo que constituyó el primer servicio militar obligatorio en los Estados Unidos en tiempo de paz.21Leo M. Cherne, M Day and what it means to you, New York, Simon and Schuster, 1940, págs. 3-15. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en Hawaii el 7 de diciembre de 1941 y la entrada del país en la guerra, el 20 de diciembre se modificó la ley ampliando el registro a todos los varones con edades entre 18 y 64 años, y declarando seleccionables para el servicio a todos los hombres capaces entre 20, posteriormente reducido a 18, y 44 años.22Julian M. Pleasants, Home Front. North Carolina during World War II, Gainesville, University Press of Florida, 2017, págs. 32-35.

Según la documentación conservada en el NARA, casi 20.000 varones nacidos en España y residentes en Estados Unidos fueron registrados bajo la Selective Training and Service Act.23National Archives and Record Administration (en adelante NARA), Records of the Selective Service System, Record Group 147. Un reciente estudio llevado a cabo por los autores ha permitido identificar a 1.228 españoles que fueron reclutados y sirvieron en el ejército estadounidense (US Army, incluida la US Army Air Force -USAAF-) durante la Segunda Guerra Mundial. La región más afectada fue Galicia, con 345 alistados, un 30,8% de aquellos en los que se conoce la región de origen, seguido por Andalucía y las comunidades de la cornisa cantábrica (Asturias, Euskadi, Cantabria) y Castilla-León, suponiendo entre ellas casi el 80% de los emigrantes reclutados. La provincia gallega con más alistados fue A Coruña, con 192, seguida de Pontevedra (75), Lugo (40) y Ourense (37)24Javier Fernández Castroagudín, Óscar Galansky López, Jesús González Beade y Rubén Travieso Díaz, Not yet a citizen: Alistamiento y servicio de emigrantes gallegos en las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, comunicación oral presentada en el Taller ‘Migración y Exilio’ del XVI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea [en prensa].. A pesar de que estos números muestran que el alistamiento de emigrantes españoles no fue anecdótico, este aspecto de la emigración ha recibido hasta ahora escasa o nula atención por parte de los investigadores, de tal forma que sólo recientemente se han podido obtener datos globales y han emergido narrativas personales como la que nos ocupa25La asociación ‘Sancho de Beurko’ ha llevado a cabo un interesante trabajo de investigación recopilando las historias personales de soldados de origen vasco que sirvieron en el seno de los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos varios vasco-americanos residentes en Estados Unidos, y que sirvieron en sus fuerzas armadas. Véase Guillermo Tabernilla y Ander González, Combatientes vascos en la Segunda Guerra Mundial. Fighting Basques Project, Madrid, Desperta Ferro, 2018..

El caso de Manuel Otero Martínez

⌅España: Los primeros años y la Guerra Civil

⌅Manuel Otero Martínez (fig. 1) nació el 27 de abril de 1916 en el lugar de Catasueiro, parroquia de San Juan de Sabardes, en el ayuntamiento de Outes (A Coruña). Era el primogénito del matrimonio formado por José Otero, de 27 años y de profesión labrador, y Rosa Martínez, ambos de la citada parroquia26Registro Civil de Outes (A Coruña), Nacimientos, año 1916, folio 172, número 161, Acta de nacimiento de Manuel Otero Martínez.. La familia se completaba con tres hermanas (Manuela, María y Rosa) y un hermano, Salvador, que falleció accidentalmente a una edad muy temprana. Realizó el Servicio Militar en la Marina Española 27Provincia Marítima de La Coruña, Distrito de Noya: “Relación de los inscriptos alistados por el distrito de Noya para el servicio de la Armada…”, Boletín Provincial de la Provincia de La Coruña, 82 (08-04-1935), pág. 316. y trabajó en los astilleros de Ribeira do Freixo (Outes, A Coruña), próximos a su domicilio, donde aprendió carpintería naval28Memoria manuscrita de Rosa Otero Martínez (hermana) en 1994, sin página (propiedad de la familia Otero Martínez). Osende Barallobre, Manuel Otero Martínez…, pág. 27.. Posteriormente se embarcó como marinero, siendo uno de sus destinos el vapor Inocencio Figaredo, con base en El Musel, en Gijón (Asturias). Desde este buque Manuel Otero envió una carta a su familia fechada el 16 de julio de 1936, donde les notificaba que el buque se había trasladado a Santander para reparaciones y que posteriormente estaba previsto navegar hasta Gijón para completarlas e iniciar el proceso de carga29Carta de Manuel Otero a sus padres; Astillero, 16 de julio de 1936 (propiedad de la familia Otero Martínez).. Por esta información se deduce que el estallido de la Guerra Civil española dos días después lo encontró en una zona que se mantuvo mayoritariamente leal al gobierno de la República en el momento de la sublevación. Es por ello que, siendo llamado a alistarse en mayo de 1937 por las autoridades militares de la zona controlada por los sublevados,30Arquivo Municipal de Outes, Libro Registro de Salida, núm. 308 (29 de mayo de 1937), citado en Xesús Costa Rodil y Xesús Santos Suárez, Do Sar ao Monte Louro, Memorial da Represión 1936-1950, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2019, pág. 122. En este documento consta que Manuel Otero se encontraba por entonces en Bilbao. se le instruyó un sumario por deserción, puesto en busca y captura y conminado a comparecer en un plazo de 30 días en el Juzgado de Marina sito en la Ayudantía de Marina de Noia a disposición del juez instructor.31Administración de Justicia, Juzgados Militares: Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, 129 (04-06-1937), pág. 468.

Se dispone de pocos datos acerca de su participación en la Guerra Civil. En algún momento abandonó el vapor Inocencio Figaredo32El vapor Inocencio Figaredo participó desde 1937 en el transporte de material de guerra y víveres entre España y puertos de la URSS. El final de la guerra llegó cuando se encontraba en Odessa, donde fue internado con 43 tripulantes por las autoridades soviéticas. Véase Luiza Iordache Cârstea, “Vidas y destinos. Los marinos republicanos del Gulag”, Drassana, 18 (2010), págs. 13-14., se presentó voluntario y combatió en el ejército republicano en la batalla de Brunete (6-25 de julio de 1937), donde fue gravemente herido de bala en el tórax y en un brazo. La convalecencia fue prolongada, permaneciendo ingresado en un hospital de Valencia durante siete meses, y recuperándose en gran parte gracias a su buen estado físico33Testimonio oral de Rosa Martínez Otero (hermana). Entrevista telefónica realizada y grabada el 6 de noviembre de 2021 (OG).. Esta información no ha podido ser comprobada, dada la ausencia de registros con el nombre de Manuel Otero en el CDMH, aunque la herida torácica ha podido ser demostrada por una fuente adicional, como se reflejará posteriormente.

Figura 1 Fotografía de Manuel Otero Martínez (1916-1944), antes de emigrar a los Estados Unidos en 1941 (por cortesía de la familia Otero Martínez).

El 5 de abril de 1939, Manuel Otero escribió una carta a sus padres desde Barcelona, constando en el remitente la “Calle Joaquín Costa, Nº 9, 2ª-3ª puerta”.34Carta de Manuel Otero a sus padres; Barcelona, 5 de abril de 1939 (propiedad de la familia Otero Martínez). En ella hacía referencia a un amigo común, Manolo ‘do Vicholo’, que habría servido de nexo de comunicación entre Manuel y su familia. Esta persona pudo haber colaborado en el proceso de recuperación y en la relativamente rápida liberación de Manuel, dada su obvia condición de prisionero de guerra al finalizar el conflicto, en palabras de su hermana Rosa: lo llevo a la policía para afianzarle le dijo que el fuera un prisionero de guerra pero que no tenia mancha de sangre35Memoria manuscrita de Rosa Otero Martínez, sin página. Osende Barallobre, Manuel Otero Martínez…, pág. 29.. Tras trabajar aproximadamente un año en Barcelona, regresó a Galicia en 1940.

Emigración a los Estados Unidos

⌅La difícil situación en la que se encontraba sumido el país en la inmediata postguerra, junto con el conflicto que en aquel momento asolaba a Europa, fueron probablemente los principales motivos para que Manuel Otero, al igual que muchos otros gallegos, buscara una oportunidad en la emigración hacia el continente americano.36No se ha podido demostrar que su participación en la Guerra Civil en el bando republicano hubiera influido en su decisión de emigrar, siendo altamente probable que el principal motivo fuera el socioeconómico, como la mayoría de los emigrantes (véase Rueda, Los gallegos entre los españoles…, págs. 107-110). En su caso, se añadía el considerarse responsable del bienestar familiar y fuente fundamental de ingresos para sus padres y hermanas al tratarse del primogénito varón37Testimonio oral de Gemma Martínez (sobrina nieta). Entrevista personal realizada y grabada el 3 de abril de 2022 en Catasueiro, Outes, A Coruña (OG)..

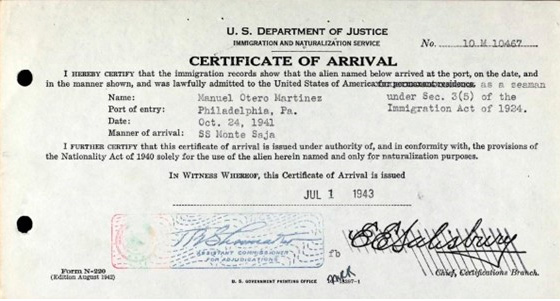

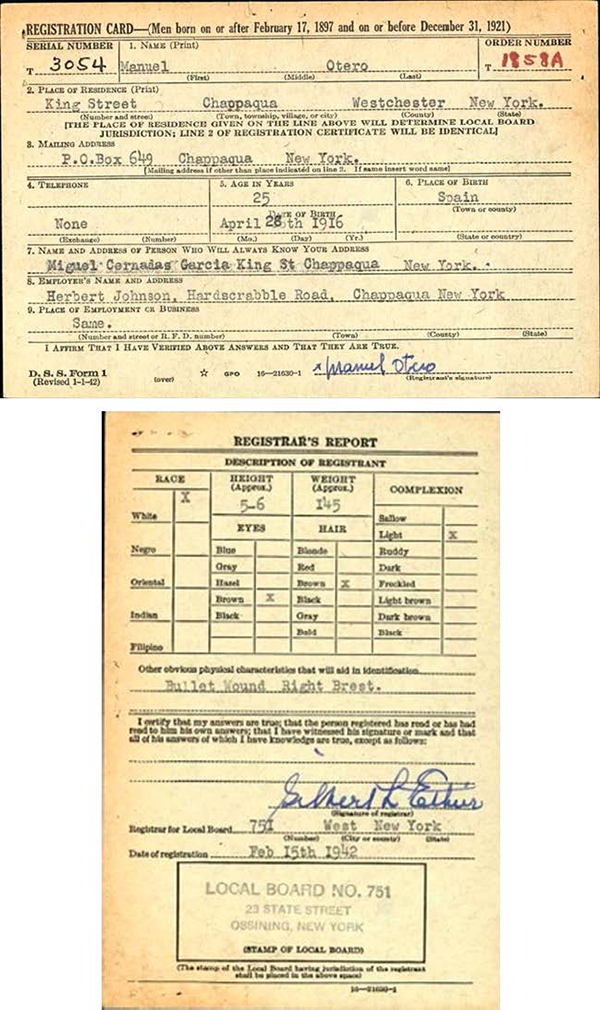

El 24 de octubre de 1941 llegó al puerto de Filadelfia, procedente de Barcelona, enrolado como marinero (as a seaman, como consta en el certificado de entrada) en el vapor SS Monte Saja38U.S. Department of Justice, Inmigration and Naturalization Service. Certificate of Arrival 10 M 10467, en NARA, Petitions for Naturalization, Compiled 1909-1991; NAI: 4522188; Record Group 21, roll 132. El vapor Monte Saja (5989 TRB) fue construido en 1921 y navegó con la naviera Aznar con el nombre de Altobizkar-Mendi. Durante la Guerra Civil fue asignado por el gobierno republicano a la Mid-Atlantic Shipping Company, pero fue internado en Amberes en 1937. Devuelto en 1939, continuó navegando, con el nombre de Monte Saja, hasta 1960, año en el que fue desguazado en Bilbao (Luis María del Busto y Mandalúniz, Un siglo con la Marina Mercante, tomo 1, Euskadi, Servicio Central de Publicaciones, 2007, pág. 599). (fig. 2). Se estableció en la ciudad de Nueva York, un destino habitual de la emigración gallega en Estados Unidos y donde residía su tío Pedro Otero. Tras la entrada del país en la guerra, y bajo la aplicación de la Selective Training and Service Act, Manuel Otero se presentó en la oficina local de reclutamiento en Ossining (Nueva York) el 15 de febrero de 1942. Su tarjeta de registro mecanografiada hace constar que su dirección era King Street, Chapaqqua, en el condado de Westchester (Nueva York) y que era empleado de Herbert Johnson, con domicilio en Hardscrabble Road, Chapaqqua39Registration Card serial number 3054, order number 1858A. En NARA, WWII Draft Registration Cards for New York State, 10/16/1940 - 03/31/1947; Record Group 147, roll 44028_07_00025.. Herbert B. Johnson, nacido en 1890, era contratista de excavaciones y poseía un depósito de arena y una escombrera en Millwood, Newcastle, asimismo en el condado de Westchester40Herbert B. Johnson (1890-1982). Social Security Death Index, LDS CD-ROM ver. 1.12 [Consulta: 19/11/2022].. De ello podría colegirse que Manuel Otero estaba empleado en aquel momento en un trabajo relacionado con la construcción. Como aval y persona de contacto se presentaba un antiguo vecino y compañero de trabajo, Manuel Cernadas García, un gallego que había emigrado a Estados Unidos en 1934 y con el que probablemente compartía vivienda al constar la misma dirección para ambos (fig. 3a). El registro incluía datos físicos, de tal forma que Manuel fue registrado como de raza blanca, de 5 pies 6 pulgadas de altura y 145 libras (65.8 kg) de peso aproximadamente, de ojos y pelo marrones y complexión ligera. Como dato más interesante, consta como marca distintiva una herida de bala en el pecho derecho (bullet wound right brest (sic)), lo que confirma sin lugar a duda el testimonio familiar de la grave herida recibida durante la Guerra Civil (fig. 3b).

Figura 2 Certificado de llegada de Manuel Otero Martínez a Filadelfia en el vapor SS “Monte Saja” el 21 de octubre de 1941. Resulta de interés la nota añadida “como marinero bajo la Sec. 3(5) de la Ley de Inmigración de 1924” (NARA, Petitions for Naturalization, Compiled 1909-1991; NAI: 4522188; Record Group 21, roll 132).

Figuras 3a y 3b Anverso (a) y reverso (b) de la Registration Card de Manuel Otero, incluida en el proceso de registro de los varones residentes en Estados Unidos con edades comprendidas entre los 20 y 44 años realizado bajo la Selective Training and Service Act. En el anverso destacan su dirección, persona de contacto, empleador y firma, mientras que en el reverso se han registrado sus datos físicos y la presencia de una herida de bala en el hemitórax derecho como marca distintiva (NARA, WWII Draft Registration Cards for New York State, 10/16/1940Cherne, Leo M., M Day and what it means to you, New York, Simon and Schuster, 1940. - 03/31/1947; Record Group 147, roll 44028_07_00025). El 19 de marzo de 1943, Manuel Otero fue incorporado al servicio for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law, asignándosele el número militar (Army Serial Number) 32868826 41Los Army Serial Number que comenzaban con el dígito 3 correspondían a los ‘draftees’, soldados reclutados bajo la Selective Training and Service Act. El segundo dígito correspondía al área de reclutamiento. En este caso, el 2 indicaba el área del First Army, Second Corps (estados de Nueva Jersey, Delaware y Nueva York, con cuartel general en Governors Island, Nueva York).. En su Registro de Alistamiento consta que se encontraba soltero y sin personas dependientes a su cargo, con estudios básicos (grammar school) y condición de extranjero de raza blanca (White, not yet a citizen)42En NARA, WWII Army Enlistment Records 1938-1946, Record Group 64, Box 0577, Film Reel 2.241.. Su ocupación civil se registró como relacionada con trabajos mecánicos semicualificados (semiskilled). Su primer destino fue la compañía B del 12º Batallón de Infantería del Infantry Replacement Training Center (IRTC), ubicado en Fort McClellan, en las afueras de Anniston, Alabama43En el IRTC los reclutas recibían 9 semanas de entrenamiento básico, durante las cuales se ponía especial atención a las condiciones que eventualmente los soldados se iban a encontrar en Europa (Robert R. Rush, The US Infantryman in World War II, Oxford, Osprey Publishing, 2003, págs. 14-16).. Allí, el 29 de julio de 1943 el ahora Private (soldado raso) Manuel Otero formalizó la petición para la obtención de la nacionalidad estadounidense, en presencia de dos testigos, los Corporals (cabos) Harry W. Hummel, de York (Pennsylvania) y Daniel J. Mulligan, de Nueva York (fig. 4) 44U.S. Department of Justice, Inmigration and Naturalization Service. Petition for Naturalization nº 4997 y Naturalization Petitions Recommended to be Granted, July 30, 1943, List nº 138, sheet 2/4. Ambos en NARA, Petitions for Naturalization, Compiled 1909-1991; NAI: 4522188; Record Group 21, roll 132.. El proceso de naturalización, habitualmente complejo y restrictivo, se facilitaba de esta forma por el hecho de servir en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Adicionalmente, un dato anecdótico, pero que refleja el proceso de integración de Manuel Otero en su comunidad de acogida fue la publicación de su nombre en el Roll of Honor publicado en el New Castle Tribune de Chappaqua el 26 de noviembre de 1943, en el que se relacionan los miembros de la comunidad alistados en las fuerzas armadas.45New Castle Tribune, Chappaqua, New York (26-11-1943), pág. 5.

Figura 4 Petición de naturalización ante el juez de la Corte de Distrito en Anniston, Alabama, del ahora Private Manuel Otero Martínez, realizada en presencia de los cabos Hummel y Mulligan como testigos el 29 de julio de 1943, cuatro meses después de su alistamiento (NARA, Petitions for Naturalization, Compiled 1909-1991; NAI: 4522188; Record Group 21, roll 132).

El desembarco en la playa ‘Omaha’

⌅Tras concluir el período de entrenamiento, Manuel Otero fue asignado como reemplazo a la 1ª División de Infantería. Esta división, conocida también como Big Red One por el “uno rojo” de su insignia, había combatido en el Norte de África (8 de noviembre de 1942-12 de mayo de 1943) y en Sicilia (10 de julio-7 de agosto de 1943). El 23 de octubre de 1943 la división recibió órdenes de trasladarse a Inglaterra, donde quedó acantonada en las proximidades de Lyme Regis, en el condado de Dorset46Stéphane Lavit y Phillipe Charbonnier, Allied Units of World War Two. The First (US) Infantry Division, Paris, Histoire & Collections, 2017, págs. 32-34.. La estancia en Inglaterra vino marcada por el intenso entrenamiento, dado que la división había sido seleccionada para participar en las primeras fases del desembarco aliado en las costas de Normandía en el marco de la operación Overlord47Phillip Katcher, US 1st Infantry Division 1939-45, London, Osprey Publishing, 1975, pág. 15.. Manuel fue asignado el 16 de noviembre de 1943 como fusilero al 16 Regimiento de Infantería48El 16º Regimiento de Infantería, reforzado con unidades de blindados e ingenieros, desembarcaría en las costas normandas formando parte del 16º RCT (Regimental Combat Team). Esta unidad tenía como objetivo la parte oriental de la playa codificada como ‘Omaha’, sectores Easy Red y Fox Green (Steven J. Zaloga, D-Day 1944 (1). Omaha Beach, Oxford, Osprey Publishing, 2003, pág. 29)., primer batallón, compañía A, al mando del capitán James Pence, mientras que el oficial responsable de su pelotón era el teniente William T. Dillon49William T. Dillon, nacido en 1917 en Indiana, fue un veterano de Pearl Harbor, el Norte de África y Sicilia. Fue ascendido a First Lieutenant pocos días antes del desembarco en Normandía. Su liderazgo durante las operaciones del 6 de junio le valió la concesión de la Distinguished Service Cross (DSC). Su testimonio ha sido de gran utilidad para los historiadores a la hora de reconstruir parte de los hechos acecidos en esa fecha (Véase Flint Whitlock, The Fighting First. The Untold Story of the Big Red One on D-Day, Boulder, Westview Press, 2004, pág. 342)..

Los días 3-4 de junio de 1944, la división se trasladó a la zona de embarque cercana a la costa del Canal de la Mancha. El 5 de junio, la unidad de Otero embarcó en Weymouth en el transporte de asalto ‘USS Samuel Chase’ (APA-26). Tras la travesía del Canal, el convoy llegó al área de transporte a las 3.15 horas del día 6 de junio. A las 5.30 se dio la orden de embarcar en las LCVP (Landing Craft Vehicle and Personnel), las embarcaciones que trasladarían a las tropas a la playa. El primer batallón desembarcaría a la hora H+70, a las 7.40, en el sector Easy Red, entre los puntos fortificados (widerstandnest, WN) alemanes WN64 y WN65, que guardaban la salida de la playa en Saint-Laurent-sur-Mer, codificada como E-1. La compañía A, en seis LCVP, formó en el flanco derecho, con las compañías B, C, HQ (cuartel general) y D sucesivamente a su izquierda50Joseph Balkoski, Omaha Beach. D-Day, June 6, 1944, Mechanicsburg, Stackpole Books, 2004, pág. 184.. La 1ª División contaría previsiblemente con el apoyo de ingenieros y de 32 carros de combate anfibios M4A1 Sherman DD del 741 Batallón de Tanques, pero únicamente cinco lograron llegar a la playa51Stephen Ambrose, El día D. La culminante batalla de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Salvat, 2002, págs. 326-327..

La lancha del teniente Dillon alcanzó la playa en el punto correcto, aunque le sorprendió el hecho de observar que los obstáculos, parcialmente sumergidos ahora por la creciente marea, estaban intactos y no había rastro de los ingenieros ni de las tropas de la primera oleada. Recibiendo intenso fuego procedente de las defensas alemanas (By now, we were getting all kinds of fire), la unidad de Otero atravesó la playa y se refugió precariamente en el talud de arena y guijarros al final de la misma. Allí, la alambrada que cortaba el paso fue volada a las 8.30 de la mañana mediante tres torpedos Bangalore (tubos metálicos rellenos de explosivos) abriendo una brecha de tamaño considerable (…made a hole big enough to drive a truck through) 52Narración de Dillon, William T., USAMHI, WWII Survey #2034, pág. 21.. Según el testimonio del soldado Albert Papi, Manuel Otero fue uno de los primeros en atravesar la alambrada:

The first brave guys through the wire were Cpl. John P. Forde, of Brooklyn, N.Y., PFC Manuel Otero of New York and David A. Arnold from New Hampshire53Jack Mason, “The Story of Albert Papi”, Army, 54, 6 (2004), págs. 48-49.

La compañía A tuvo que atravesar por sus propios medios el siguiente obstáculo, una zanja antitanque rellena de agua, y avanzó en dirección al WN64, sólo para entrar en un campo de minas, donde las bajas comenzaron a acumularse. El sargento Pat Forde falleció debido a la explosión de varias minas y fueron heridos los sargentos William A. Christiano y Ray Derry, el teniente McEylea y el capitán Pence, lo que dejó a Dillon al mando de la compañía54Narración de Dillon, William T., págs 21-22.. En este punto, el PFC LeRoy W. Hermann intentó neutralizar los nidos de ametralladora alemanes disparando a ciegas varias granadas de fusil, sin efecto. Otero le indicó que detuviera el fuego mientras él avanzaba para actuar de observador y guiar sus disparos, acción en la que encontró la muerte55John C. McManus, The Dead and those about to die. D-Day: The Big Red One at Omaha Beach, New York, Penguin, 2014, págs. 147-148.. Dada su trascendencia como testigo directo de la muerte de Manuel Otero, se transcribe íntegramente el testimonio de Hermann:

A Spanish lad in our platoon probably saved my life. He was a member of our combat team and after we had blown the barbed wire and went through a tank trap. I was firing a grenade launcher at a machine gun nest up on a hill. He told me to hold my fire and he would go on ahead and act as observer for my shots. He crawled on ahead to the next little knoll and laid his hands on a mine and it hit him right in the face. There was nothing I could do for him.56Narración de Hermann, Leroy W. Cornelius Ryan Collection of World War Papers, Mahn Center, University of Ohio, box 11, folder 38.

A pesar de las bajas, la compañía A logró encontrar un sendero en el campo de minas, alcanzar la cumbre del risco y avanzar unos 500-800 metros hacia el interior, donde se atrincheró. La salida E-1 en Saint-Laurent fue abierta a las 11.30, la primera de la playa ‘Omaha’ en quedar expedita57Zaloga, D-Day (1)…, pág. 12.. Al llegar la noche del 6 de junio, el teniente Dillon sólo había logrado reunir 30 hombres de la compañía A de los 280 que habían desembarcado esa mañana58Narración de Dillon, William T. pág. 23..

Inhumación y retorno a Galicia

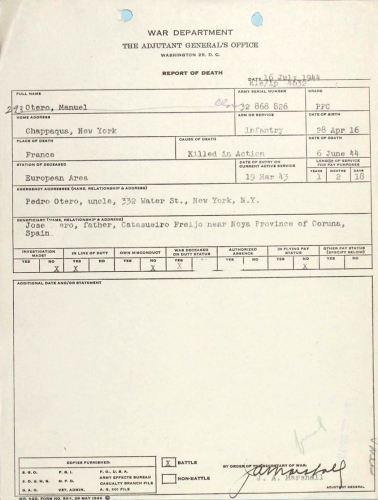

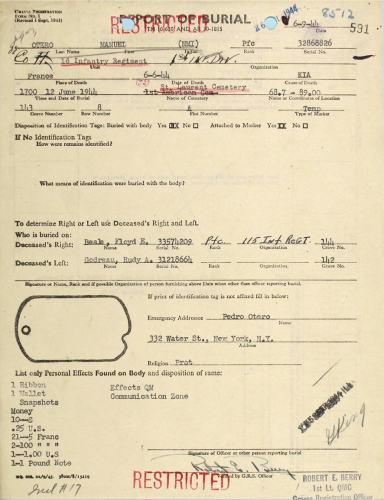

⌅Los informes de defunción y enterramiento del ejército muestran que el cadáver de Manuel Otero fue depositado en el cementerio provisional estadounidense de Saint-Laurent-sur-Mer el 12 de junio de 1944, en la parcela A, fila 8, tumba número 143. La causa de la muerte se registró como KIA (Killed In Action) en fecha 6 de junio de 1944, a los 28 años, tras servir en el US Army durante 1 año, 2 meses y 18 días (fig. 5). El cuerpo conservó una de las dos chapas de identificación (popularmente conocidas como dog tags), mientras que la otra se adosó al indicador provisional de madera de la tumba. La dog tag de Manuel incluía su nombre y número militar, y como persona de contacto figuraba su tío Pedro, con domicilio en el 332 de Water Street, Nueva York. Sorprendentemente, dada la procedencia de una familia española educada en la religión católica, en la chapa constaba la confesión religiosa como ‘Protestante’59En la chapa de identificación se hacía constar la confesión religiosa con una letra, ‘C’ para Catholic, ‘P’ para Protestant y ‘H’ para judía (Hebrew). También existía la posibilidad de dejar esta información en blanco. La explicación de este sorprendente hallazgo no ha podido determinarse. No se puede excluir que se trate de un error durante el proceso de alistamiento o de registro de la inhumación, lo más probable, o bien que Otero hubiera empleado el cambio de confesión religiosa como mecanismo para su integración en la sociedad estadounidense de origen anglosajón, hecho que, hasta donde es posible conocer, resultaría insólito (véase Rueda, Los gallegos entre los españoles…, pág. 156).. En el momento de su muerte portaba, como efectos personales, una cinta probablemente militar (ribbon), una cartera, fotografías y dinero totalizando 13,46 dólares en moneda estadounidense, británica y francesa (fig. 6)60War Department, The Adjutant General’s Office, Report of Death y Quartermaster Corps, Graves Registration, Report of Burial 8512, ambos en NARA, Manuel Otero IDPF (Individual Deceased Personnel File), folder 293. Su nombre también figura inscrito en el World War II Honor List of Dead and Missing. State of New York. War Department, June 1946, en NARA, Adjutant General’s Office, World War II Honor List of dead and Missing Army and Army Air Forces Personnel, Record Group 407 (sin página).. Todos estos objetos fueron posteriormente entregados a su familiar más allegado, su tío Pedro, en 1945 61Cartas del 2º teniente P.L. Koob, Quartermaster Corps, a Pedro Otero, 3 de enero y 24 de marzo de 1945; Army Service Forces, Kansas City Quartermaster Depot, Summary Court-Martial case nº 112098; Army Service Forces, Army Effects Bureau, Inventory case nº 112098; Army Service Forces, Army Effects Bureau, Order of Shipment, todos en NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293.. Previamente, su madre Rosa Martínez había sido la depositaria de la documentación relativa a su hijo, en concreto una carta del cuartel general del 2nd Service Command, Services of Supply, Governors Island (Nueva York) fechada el 15 de septiembre de 1942, y el certificado de naturalización del Gobierno de los Estados Unidos nº 6022333, haciendo asimismo constar la ausencia de deudas públicas o privadas62Army Effects Bureau, Inventory case nº 112098 y Suplementos; NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293.. Aunque este certificado no se ha conservado, podría deducirse que Manuel Otero había obtenido finalmente la nacionalidad estadounidense y, dado que la fecha del inventario es el 3 de julio de 1944, cuando su unidad permanecía combatiendo en Francia, es muy probable que ello hubiera sucedido antes de su muerte.

Figura 5 Informe del War Department con fecha 16 de julio de 1944, en el que se hace constar la muerte en combate (KIA) de Manuel Otero Martínez durante el cumplimiento del deber (deceased on duty status), el día 6 de junio de 1944 en Francia. Como dirección de emergencia consta su tío Pedro y como familiar más cercano su padre José Otero (NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293).

Figura 6 Informe del Quartermaster Graves Registration Service por el que se hace constar la inhumación y localización de Manuel Otero Martínez en el cementerio militar provisional de Saint-Laurent. En la parte inferior constan los datos de su chapa de identificación y los objetos personales encontrados en el cuerpo (NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293).

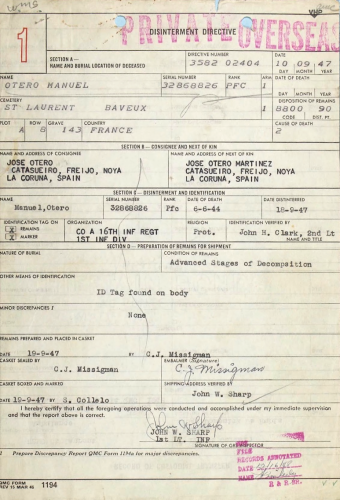

La intención de las autoridades estadounidenses era construir un cementerio militar definitivo para acoger a los soldados caídos en Normandía, el cual se convertiría en el ampliamente conocido y visitado Normandy American Cemetery and Memorial en Colleville-sur-Mer. Antes de proceder al traslado de los restos inhumados en los varios cementerios provisionales en Normandía, se ofreció a los deudos de los caídos la posibilidad de solicitar el envío de los mismos a otros cementerios sitos en Estados Unidos o en sus países de origen. En este sentido, los padres de Manuel Otero recibieron varias misivas remitidas por el Quartermaster Corps entre enero y mayo de 1947 en las que se les informó de la situación de los restos de su hijo y la posibilidad de su traslado a España, advirtiendo de que, en ausencia de petición en ese sentido, sus restos serían definitivamente inhumados en el cementerio de Colleville63Cartas del Major General T.B. Larkin a José Otero, 8 de enero y 31 de marzo de 1947; cartas del Brigadier General G.A. Horkan a José Otero, 29 de enero y 22 de mayo de 1947, todas en NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293. En la carta del 29 de enero se incluyó una foto, hoy desaparecida, del cementerio provisional de Saint-Laurent.. Su padre José, deseando que reposen definitivamente en el cementerio de nuestra localidad al lado de los familiares que en él tenemos ya enterrados al través de muchos años64Carta de José Otero al Brigadier General G.A. Horkan, Outes, 21 de julio de 1947. Esta carta se encuentra conservada en NARA en su versión original en español y su traducción al inglés. En los mismos términos se expresaba Pedro Otero en una carta a su sobrina Manuela tras la llegada de los restos de Manuel a Galicia (carta de Pedro Otero a Manuela Otero; Nueva York, 28 de octubre de 1948 (propiedad de la familia Otero Martínez)). Idénticos sentimientos expresaron muchas familias norteamericanas. Se estima que los restos de más de 280.000 militares estadounidenses fueron trasladados desde los cementerios de los distintos teatros de operaciones a los Estados Unidos (véase William L. Beigel, Buried on the Battlefield. Not my boy, Midnight to 1 AM, 2019)., inició los trámites para el traslado el 31 de marzo de 1947 por medio del consulado de Vigo, firmando la petición el vicecónsul estadounidense D. Allan F. McLean Jr. el 7 de mayo del mismo año65Office of Quartermaster General, Memorial Division, War Department, Request for Disposition of Remains; NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293.. Como consecuencia de estos trámites, el 10 de septiembre de 1947 los restos mortales de Manuel Otero fueron exhumados de su tumba provisional en Saint-Laurent, identificados, acondicionados y depositados en un ataúd metálico que a su vez fue introducido en un arcón de madera en el que se imprimieron los datos identificativos y la dirección de destino, llegando finalmente a Galicia el 8 de septiembre de 1948 66Quartermaster Corps, Disinterment Directive nº 3582 02404; Quartermaster Corps, Record of Custodial Transfer y Certificate for Transfer of Custody of Remains (destinatario José Otero) en NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293. En el féretro de madera, todavía conservado por la familia, se había estarcido el siguiente texto:MANUEL OTERO 32868826PFC, USAGF AGRC EAFOR MR JOSE OTERO CATASUEIRO, FREIJO, NOYALA CORUNA,SPAIN (fig. 7).

Figura 7 Informe de exhumación de los restos de Manuel Otero Martínez con fecha 18 de septiembre de 1947 para su transferencia al familiar más próximo, su padre José. Resulta de especial interés el detallado proceso de exhumación, haciendo constar los nombres de los encargados de la identificación y acondicionamiento de los restos, sellado y marcado del féretro y verificación del envío (NARA, Manuel Otero IDPF, folder 293).

Su nombre, no obstante, permanecería grabado hasta el día actual, junto con el de sus compañeros caídos en Normandía, en el monolito memorial de la 1ª División de Infantería erigido en Colleville-sur-Mer (fig. 8).

Figura 8 Obelisco memorial de la 1ª División de Infantería localizado en Colleville-sur-Mer, cercano al actual cementerio militar estadounidense y en los terrenos donde se asentaba el WN62. El nombre de ‘OTERO, MANUEL (NMI)’ (no middle initial) figura entre los caídos de la unidad (propiedad de los autores).

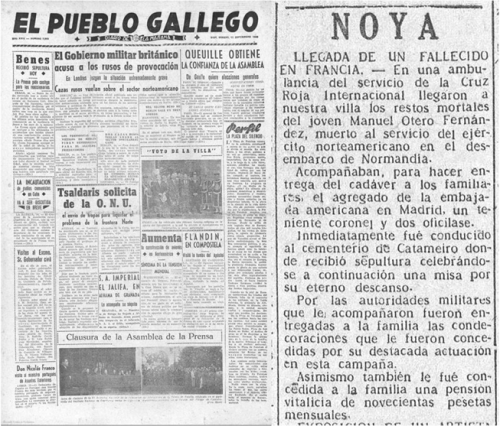

Según los testimonios de vecinas supervivientes, la llegada de los restos de Manuel Otero y la posterior inhumación en el cementerio adyacente a la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes, constituyeron todo un acontecimiento al que acudió moitísima xente. El féretro fue traído por uns homes grandes, altos, soldados (…) coa caixa a hombros que serían americanos67Testimonio oral de Manuela Caamaño Martínez y Manuela Rama Martínez (vecinas). Entrevistas personales realizadas y grabadas el 19 de febrero de 2022 en Catasueiro, Outes, A Coruña (OG).. De ello se hizo eco incluso la prensa del momento, como puede comprobarse en la edición del 11 de septiembre de 1948 de ‘El Pueblo Gallego’ en la que bajo el titular NOYA. LLEGADA DE UN FALLECIDO EN FRANCIA, se relata la llegada a nuestra villa (de) los restos mortales del joven Manuel Otero Fernández (sic), muerto al servicio del ejército norteamericano en el desembarco de Normandía. La noticia confirma el acompañamiento del féretro por un teniente coronel y dos oficiales, así como por el agregado de la embajada estadounidense en Madrid, que hicieron acto de entrega a la familia de las condecoraciones que le fueron concedidas por su destacada actuación en esta campaña así como la concesión de una pensión vitalicia de novecientas pesetas mensuales (fig. 9)68El Pueblo Gallego, 7860 (11-09-1948), pág. 5. La familia recibió el documento de concesión, traducido al español, del Purple Heart (Corazón Púrpura), condecoración establecida originalmente en 1782 por el general George Washington, que se concedía a todos los heridos y fallecidos en acción de guerra. También consta la concesión retrospectiva de la Combat Infantryman’s Badge (CIB), concedida a aquellos soldados de infantería que participaron activamente en combate, “for exemplary conduct in action against the enemy” (General Orders, Headquarters 16th Infantry, Office of Regimental Commander, GO nº 15, 25 August 1944).. Los restos de Manuel Otero fueron enterrados con honores militares en el cementerio parroquial de San Juan de Sabardes y con la bandera estadounidense cubriendo el ataúd (tapado cunha bandeira de alá, americana)69Testimonio oral de Manuela Caamaño Martínez. La sencilla lápida de mármol muestra la inscripción “MANUEL OTERO MARTINEZ FALLECIÓ EN FRANCIA EL 6-6-44 A LOS 28 AÑOS E.P.D.”.. El certificado de enterramiento, firmado por el párroco D. Manuel Barbazón Tomé hace constar que el cadáver fue entregado en el día de la fecha por elementos del Ejército Norte Americano. Dado que murió en el desembarco de Normandía-Francia; de las tropas Norte Americanas en dicha nación70Archivo Parroquial de San Juan de Sabardes (Ayuntamiento de Outes, Diócesis de Santiago de Compostela), Libro 7, Folio 7, Número 14, Certificado de Enterramiento de Manuel Otero Martínez. Este certificado contiene además una información adicional, confirmando que el estado civil de Manuel continuaba siendo soltero..

Figura 9 Portada y noticia de prensa de El Pueblo Gallego del 11 de septiembre de 1948 que narra el oficio religioso y la sepultura de los restos de Manuel Otero tras su llegada a Galicia tres días antes (El Pueblo Gallego, 7860 (11 de septiembre de 1948), pág. 5).

Conclusiones

⌅Dentro de los fenómenos migratorios gallegos al continente americano, la emigración hacia Estados Unidos adolece de escasez de datos cuantitativos y cualitativos y, aunque progresivamente se va ampliando la bibliografía sobre el tema, podemos afirmar que los estudios realizados hasta la fecha sólo han arañado la superficie de un fenómeno que presenta características diferenciales con otros destinos hispanoamericanos y que le confieren una interesante singularidad. Estos estudios han evaluado cuestiones como el perfil del emigrante (género, edad, origen geográfico, alfabetización, profesión, viaje) y las complejidades del proceso de integración en el país de acogida. Sin embargo, el papel del alistamiento de gallegos residentes en Estados Unidos en sus fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial es un aspecto totalmente inexplorado, y que se extiende al resto de la emigración estatal. En el detallado estudio publicado por G. Rueda en 1993, al analizar los procesos de adaptación, integración y asimilación de los emigrantes españoles en Estados Unidos entre 1820 y 1950 -residencia, reagrupación familiar, aprendizaje del idioma, actividad laboral, prácticas socioculturales, religiosas y políticas, asociacionismo y procesos de naturalización- no se hace constar en ningún momento el reclutamiento de españoles durante la guerra71Rueda, La emigración contemporánea…, págs. 181-227.. De hecho, hasta el momento no se conoce ningún estudio publicado, de índole general o particular, que haga referencia a este proceso de asimilación, que podemos calificar de extremo, sufrido por los emigrantes gallegos en Estados Unidos durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

La base del conocimiento de este aspecto de la emigración ha sido la aparición ocasional de historias personales y sólo recientemente se han podido realizar análisis cuantitativos y cualitativos preliminares de esta población.72Fernández Castroagudín, Not yet a citizen..., s.p. En este sentido, el presente estudio se ha basado en el análisis de la documentación relativa a un relato concreto, y se podría pensar que la trayectoria vital de Manuel Otero Martínez no es extrapolable al resto de sus compatriotas alistados en las fuerzas armadas estadounidenses. Sin embargo, resulta plausible pensar que la experiencia, con seguridad intensa cuando no traumática, durante los procesos de registro, alistamiento, entrenamiento y destino, fue común a la mayoría de ellos, y algunos compartieron el mismo fin trágico73Entre los gallegos alistados en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se han identificado otros 9 fallecidos y 19 heridos en acciones de combate, algunos de los cuales arrastraron secuelas invalidantes toda su vida (Fernández Castroagudín, Not yet a citizen..., s.p.)..

La incorporación de memorias y relatos orales de familiares y testigos, aunque interpretadas con precaución debido a sus especiales características, han supuesto un valor añadido en el contexto de la microhistoria y, adicionalmente, se han visto reforzadas y confirmadas por los hallazgos documentales. Estas narrativas sirven, por tanto, de nexo con el registro documental y han permitido reducir sus “silencios”. Es llamativa la relativa escasez de restos materiales y documentos generados en vida por Manuel Otero, lo que ha impedido obtener información sobre aspectos relevantes como su participación en la Guerra Civil o los primeros años en los Estados Unidos. Ello destaca, sobre todo, en comparación con el volumen documental derivado de su muerte, enterramiento, exhumación y traslado a Galicia, en gran parte debido al extenso aparato burocrático de un ejército en tiempo de guerra. El análisis de los documentos generados por esta actividad burocrática ha sido de especial utilidad a la hora de establecer las motivaciones, disposiciones e incluso aspectos técnicos del proceso de retorno a Galicia del emigrante fallecido. La pérdida masiva accidental de registros militares en NARA en 1973 ha supuesto, no obstante, un obstáculo para completar la vida militar de Manuel Otero, aunque ha sido posible reconstruirla, al menos parcialmente, mediante otras fuentes.

Manuel Otero compartía muchas de las características del perfil del emigrante gallego en Estados Unidos, tratándose de un varón joven (había cumplido 25 años en el momento de su llegada), alfabetizado, originario de una localidad costera de la provincia de A Coruña, en la ría de Muros, y marinero de profesión, circunstancia que facilitó su llegada a los Estados Unidos en una época en la que la entrada al país estaba restringida. Escogió como destino Nueva York, donde disponía de contactos dentro de las mencionadas microrredes sociales de integración, familiares y vecinales, concretamente su tío Pedro y su vecino Miguel Cernadas, con el que compartió alojamiento y empleador. Resulta plausible que este último hubiera servido de enlace para la obtención de un puesto de trabajo en la empresa de Herbert Johnson, puesto que residía en el país desde varios años antes de la llegada de Manuel. A pesar de su profesión previa de marinero, el trabajo de Otero estuvo relacionado con la construcción, aunque se desconoce su ocupación específica. Fue reclutado y entrenado aún con la nacionalidad española, pero inició con prontitud los trámites para la obtención de la nacionalidad estadounidense aprovechando la circunstancia del servicio militar, por lo que podemos presuponer que era consciente de las ventajas que suponía este estatus, con acceso a beneficios sociales, sanitarios y educativos para el veterano y su familia. Desconocemos, no obstante, sus motivaciones, su lealtad, su actitud hacia la guerra y sus proyectos vitales, que de todas formas fueron truncados por el conflicto en unas circunstancias verdaderamente excepcionales para un emigrante gallego. De hecho, el impacto de la guerra en los emigrantes, en sus trayectorias, condiciones familiares y laborales, salud física y mental, así como el papel de los veteranos en la postguerra, formando parte de lo que se dio en llamar “the greatest generation” está todavía por analizar.

En definitiva, el presente estudio pretende poner en valor las historias personales y sentar las bases para la recuperación de la memoria de aquellos emigrantes gallegos que, como Manuel Otero Martínez, se vieron inmersos en el terrible conflicto que asoló al mundo entre 1939 y 1945, arrollados por la burocracia militar y reclutados en un ejército para servir bajo el pabellón de un país que originariamente no era el suyo y en una guerra que podía haberles resultado ajena. Su servicio conllevó el grado más extremo de asimilación del emigrante en el país de acogida, en ocasiones pagado con el sacrificio de su propia vida.